Ilya Ehrenburg Ucrania | 1891-1967

Novelista y periodista ucraniano, nacido en Kíev. Pasó la mayor parte de su juventud en Moscú y, durante algún tiempo, estudió en esta ciudad. En 1908, después de haber pasado una temporada en prisión por actividades políticas ilegales, se marchó de Rusia y se estableció en Europa occidental. Regresó a su país en 1917, pero se sintió tan defraudado por los excesos de la Revolución Rusa y sus consecuencias, que en 1921 se marchó de nuevo del país, al que no regresó en las siguientes dos décadas. Durante este periodo de tiempo, vivió principalmente en París y fue corresponsal del periódico soviético Izvestia. Además de poesía y artículos periodísticos, escribió más de veinticinco novelas. Sus obras le procuraron frecuentes problemas con el gobierno soviético. Durante la dictadura de Stalin, alabó el régimen de su país, pero a su muerte, escribió El deshielo (1954), una novela bastante crítica con el mandato de Stalin. Su primera novela, Julio Jurenito (1921), está considerada por muchos críticos literarios como su mejor trabajo. Entre sus demás novelas destacan Una calle de Moscú (1927), La caída de París (1941) y La tempestad (1947). Al proclamarse la II República española en 1931, viajó con frecuencia a España como corresponsal y escribió España, república de trabajadores (1932). También fue testigo activo de la guerra civil como lo muestran sus libros No pasarán (1936) y Guadalajara: una derrota del fascismo (1937). © M.E.

Novelista y periodista ucraniano, nacido en Kíev. Pasó la mayor parte de su juventud en Moscú y, durante algún tiempo, estudió en esta ciudad. En 1908, después de haber pasado una temporada en prisión por actividades políticas ilegales, se marchó de Rusia y se estableció en Europa occidental. Regresó a su país en 1917, pero se sintió tan defraudado por los excesos de la Revolución Rusa y sus consecuencias, que en 1921 se marchó de nuevo del país, al que no regresó en las siguientes dos décadas. Durante este periodo de tiempo, vivió principalmente en París y fue corresponsal del periódico soviético Izvestia. Además de poesía y artículos periodísticos, escribió más de veinticinco novelas. Sus obras le procuraron frecuentes problemas con el gobierno soviético. Durante la dictadura de Stalin, alabó el régimen de su país, pero a su muerte, escribió El deshielo (1954), una novela bastante crítica con el mandato de Stalin. Su primera novela, Julio Jurenito (1921), está considerada por muchos críticos literarios como su mejor trabajo. Entre sus demás novelas destacan Una calle de Moscú (1927), La caída de París (1941) y La tempestad (1947). Al proclamarse la II República española en 1931, viajó con frecuencia a España como corresponsal y escribió España, república de trabajadores (1932). También fue testigo activo de la guerra civil como lo muestran sus libros No pasarán (1936) y Guadalajara: una derrota del fascismo (1937). © M.E.

Gente, años, vida (Memorias 1891-1967)', las memorias de Iliá Ehrenburg (Kiev, 1891-Moscú, 1967). Escritas al final de su vida, estamos ante un monumental documento para conocer aspectos fundamentales de la convulsa historia del siglo XX.

Activista, novelista, poeta, periodista y confeso enamorado de España, Ehrenburg dedicó su vida a la propaganda. Novelista criticado en su país, en 1932 aceptó ser corresponsal del Izvestia en París, convirtiéndose en un relevante periodista oficial que describía a Stalin como «un capitán que permanece junto al timón… con el viento de costado, mirando la oscuridad profunda de la noche… con un enorme peso sobre sus hombros».

Su nombre se relaciona, en primer lugar, con el intelectual que colaboró sin reservas con el régimen soviético, y, en segundo lugar, con su amigo Vasili Grossman, con el que escribió, en colaboración con terceros, el terrible El libro negro sobre el exterminio sistemático y premeditado de millones de inocentes llevado a cabo por el Ejército alemán en su invasión de la URSS.

Aunque incómodas para el régimen soviético (hasta 1990 no fueron editadas enteras y sin censura), estas memorias no dejan de ser los recuerdos de alguien que, en su relación con los más relevantes intelectuales europeos, intentó atraerlos a la propaganda del comunismo. Y, a su vez, fueron también, como recuerda Nadiezhda Mandelstam, «el único de sus libros que desempeñó un papel positivo en su país», porque –afirma– «abrió los ojos a una minoritaria intelligentsia». Imprescindible.

|

| Pablo Picasso con Ilya Ehrenburg en Mougins, 1966 |

5 datos sobre Iliá Ehrenburg, que predijo Hiroshima, enfureció a los nazis y bautizó una época

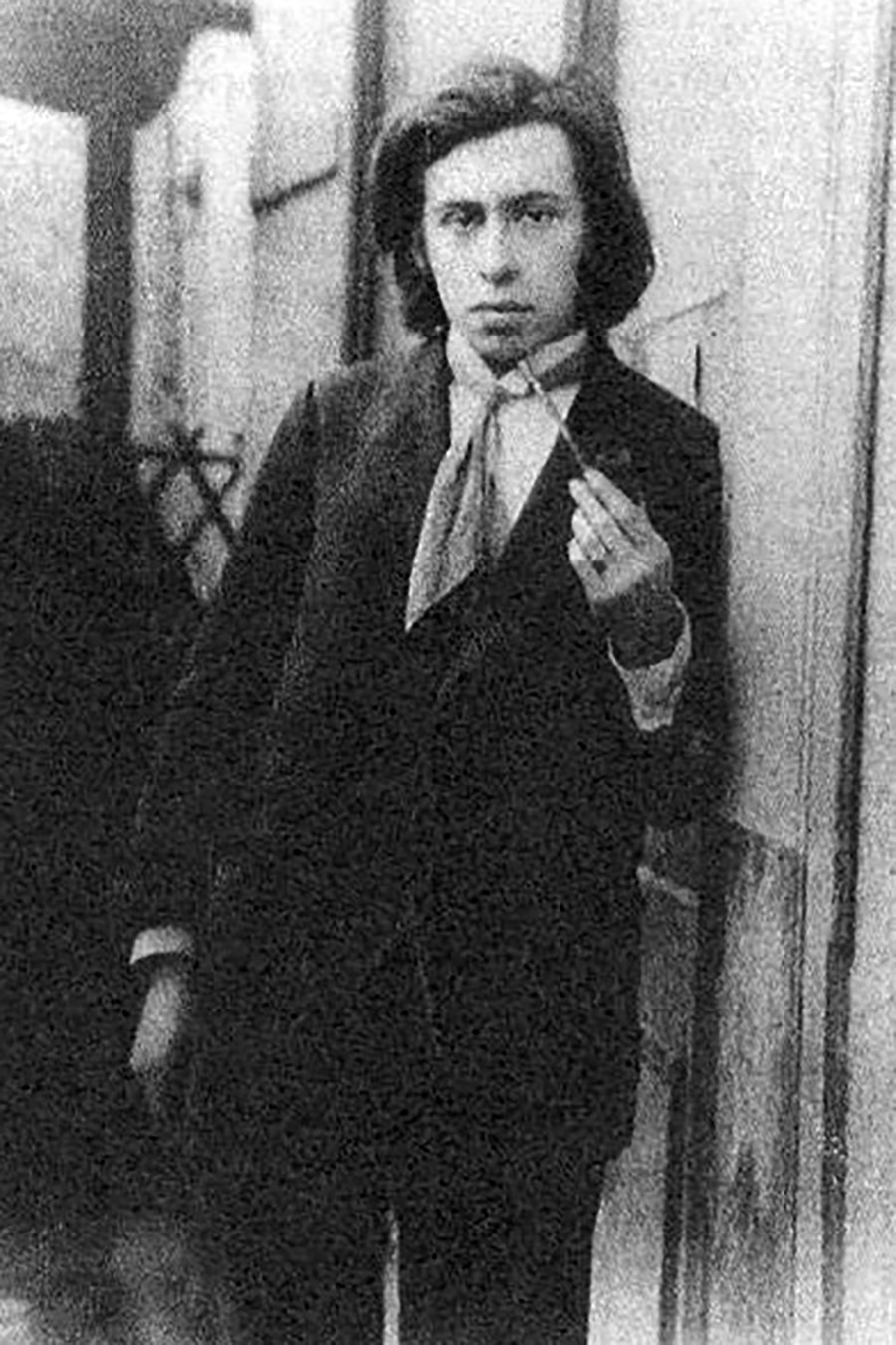

Cuando Vladímir Lenin conoció a Ehrenburg en el exilio (en el año 1908) lo apodó “Iliá el greñudo”. En aquel entonces, Ehrenburg era un judío medio hambriento y descarado que acababa de huir de Rusia después de pasar varios meses en prisión por su implicación en círculos revolucionarios socialistas.

Pero eso no es lo más peculiar de este autor. Aquí hay algunas otras cosas que lo hacen único.

1. Conocía a todo el mundo, desde Picasso a Einstein

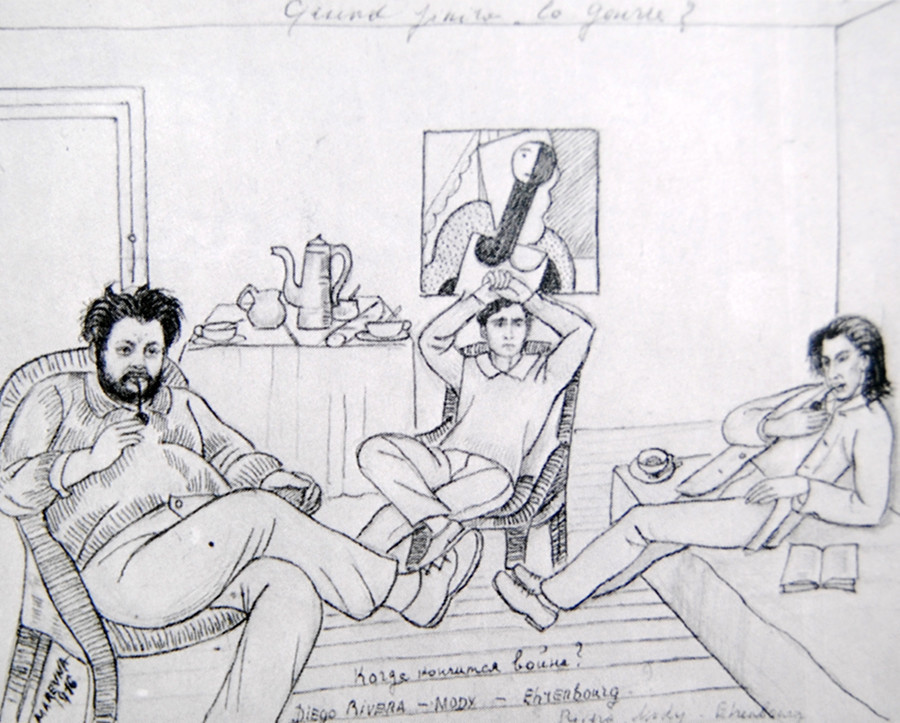

Diego Rivera, Modigliani y Ehrenburg (de izquierda a derecha) en París en 1916

Dominio públicoIliá Ehrenburg vivió de 1891 a 1967; la lista de sus conocidos parece interminable e incluye casi a todas las celebridades del siglo XX. Ya mencionamos a Lenin. A lo largo de su período parisino, que duró nueve años, el autor se hizo amigo de Pablo Picasso, Diego Rivera, Amedeo Modigliani y otros famosos artistas.

Más tarde su círculo se ampliaría: conoció a Vladímir Maiakovski, Borís Pasternak y Anna Ajmátova. Durante la guerra civil española Ehrenburg estuvo en contacto con Ernest Hemingway. Después de la Segunda Guerra Mundial participó en el Consejo Mundial de la Paz prosoviético, reuniéndose con docenas de políticos y científicos izquierdistas, incluyendo a Frédéric Joliot-Curie y Albert Einstein.

“No había otro escritor en la Unión Soviética que tuviera tanta autoridad moral y conexiones con los autores occidentales del más alto rango”, escribió el biógrafo de Ehrenburg, Benedict Sarnov. Eso fue lo que hizo de Ehrenburg alguien indispensable para las autoridades, y posiblemente también le salvó la vida.

2. Hizo predicciones alucinantes

El joven Ehrenburg

Dominio público“Pronto se producirá la solemne eliminación del pueblo judío en Budapest, Kiev, Argel y muchos otros lugares... El proceso incluirá quemar y enterrar vivos a los judíos y rociar los campos con sangre judía. Y mucho más”. Suena como el plan de Hitler que hoy conocemos como el Holocausto, pero es una cita de la primera novela de Ehrenburg. Fue publicada en 1922.

El libro satírico se llamaba Las extraordinarias aventuras de Julio Jurenitoy sus discípulos y contenía muchas predicciones pesimistas y cínicas sobre el futuro de Europa y el mundo. Desafortunadamente, muchas de ellos se hicieron realidad.

Aparte del Holocausto, Ehrenburg predijo Hiroshima: en la novela, un inventor crea un arma de destrucción masiva. El americano que controla el arma decide: “La usaremos con los japoneses”. Pone la piel de gallina.

El publicista Leonid Zhujovitski escribió: “Todavía estoy aturdido por aquellas profecías que se hicieron realidad. Supongo que el joven Ehrenburg no tenía nada de Nostradamus ni de Wolf Messing en él, pero tenía una mente fuerte y era de reacción rápida, lo que le permitía captar los rasgos de las naciones y prever su destino”.

3. Era un maestro de la equidistancia

Al principio escéptico respecto a la revolución, Ehrenburg se unió más tarde a las filas comunistas y tuvo que combinar su admiración por el arte, la libertad, el estilo de vida occidental (pasó su juventud en París, ciudad que adoraba y a la que llamaba “la escuela de la vida”) con la lealtad a Moscú.

“En la década de 1930, el fascismo era cada vez más fuerte y Ehrenburg se estaba volviendo cada vez menos exigente hacia aquellos que podían detenerlo”, escribió el publicista Alexander Mélijov. Ehrenburg trabajó en la prensa soviética, alabando a Iósif Stalin y guardando silencio durante las purgas de antes y después de la guerra, en las que muchos de sus propios amigos fueron asesinados.

“No amaba a Stalin, pero creía en él y le temía”, confesó Ehrenburg en sus memorias. “Hablando de él con mis amigos solía llamarlo ‘el amo’, como todo el mundo”. En estas memorias “admitió que hubo una ‘conspiración de silencio’ durante el período de la represión”, señaló Mélijov.

4. Luchó contra Alemania con verdadero odio

Iliá Ehrenburg (centro) en el frente durante la Gran Guerra Patria

Loskutov/SputnikComo judío comunista y soviético, Ehrenburg odiaba a los nazis y cuando estalló la Gran Guerra Patria se dedicó a avivar los ánimos del Ejército Rojo. Su infame artículo de 1941 Matar tenía como objetivo despertar el odio en los soldados soviéticos: “No debemos hablar más. No debemos excitarnos. Debemos matar. Si no has matado al menos a un alemán en un día, has derrochado ese día”.

Adolf Hitler llamó a Ehrenburg “el judío mascota de Stalin” y juró que lo colgaría cuando los nazis tomasen Moscú. La maquinaria propagandística alemana hizo que Ehrenburg pareciera un monstruo, afirmando que pedía violar a las mujeres alemanas y matar a los niños alemanes.

De hecho, Ehrenburg siempre enfatizó que el odio soviético sólo debía golpear a los invasores nazis, no a toda la nación. En sus memorias, el escritor recuerda: “A principios de 1945 estaba en una ciudad alemana que había sido capturada el día anterior. Me pidieron que fuera a un hospital alemán y explicara que nadie dañaría a los médicos ni a los pacientes. El médico jefe no se quedó tranquilo: ‘Sí, pero ese Iliá Ehrenburg, es tan violento...’. Tuve que decir que Iliá Ehrenburg estabaen Moscú para que se calmase”.

5. Acuñó el ‘deshielo’ de Jruschov

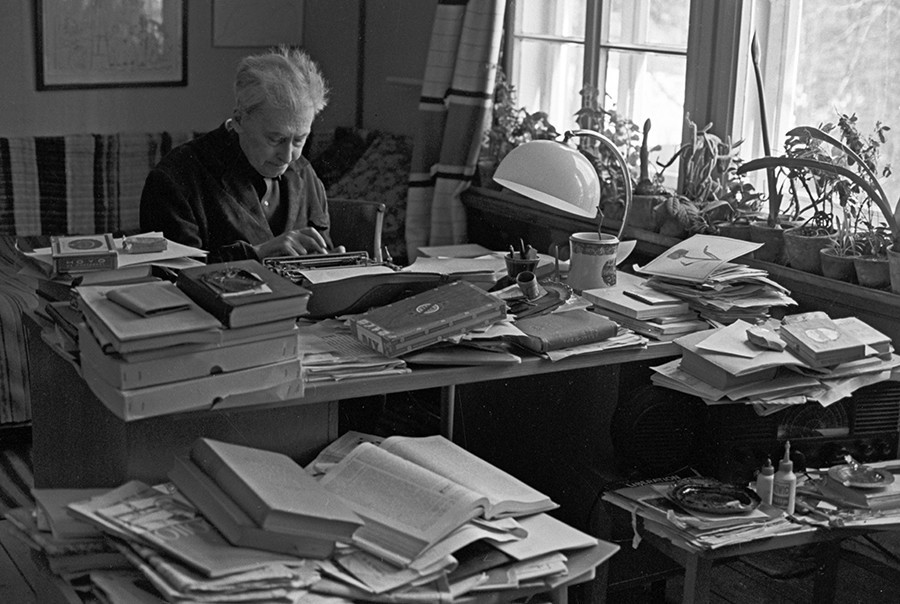

Iliá Ehrenburg trabajando en su dacha, en la región de Moscú

Valentín Mastiukov/Yevgueni Kassin/TASSDespués de la muerte de Stalin, Ehrenburg, como muchos otros, se sintió más seguro, pero no se llevó bien con el nuevo líder Nikita Jruschov. Sin embargo, fue él quien dio nombre a la época que siguió al brutal gobierno de Stalin: el ‘deshielo’. Así se llamaba su novela escrita en 1954, que describe cómo la vida se hizo más tolerable.

Paradójicamente, el legado de Ehrenburg como propagandista perdura mientras sus libros siguen sumidos en las sombras. Después de todo, su reputación ha quedado anclada a la época oscura y altamente controvertida en la que vivió.

Si le interesa la historia de Rusia, no te pierda nuestra historia sobre cómo el Ejército Rojo casi captura a Hitler en su búnker durante la Segunda Guerra Mundial.

Ehrenburg, el otro ruso de la guerra civil

La Guerra Civil española, de cuyo estallido se acaban de cumplir los 75 años, fue una ocasión para que muchos intelectuales extranjeros miraran hacia la península en llamas. Algunos llegaron por primera vez, pero otros muchos culminaron una meticulosa y certera labor de acercamiento; algunos tuvieron un protagonismo político y periodístico inmediato, pero otros recorrieron el país buscando la esencia de la catástrofe en el rostro de las víctimas. Entre los segundos destaca el caso de Ilya Ehrenburg, cuya labor quedó eclipsada, tal vez, por el desmedido protagonismo político y mediático de Mijail Koltsov. Ehrenburg, sin embargo, eligió la literatura.

Cuando se habla de un ruso en la Guerra Civil Española, aparece, de forma casi inevitable, la figura omnipresente de Mijail Koltsov. Agitador político, propagandista incansable, periodista de éxito, Koltsov llegó a España nada más estallar el conflicto y permaneció en el país quince meses, durante los cuales informó puntual y apasionadamente a los millones de lectores que seguían sus crónicas en Pravda sobre lo que ocurría en el otro extremo de Europa. Además, fue los “ojos de Stalin en España” o, al menos, sus anteojos: pocos dudaban de que sus opiniones y consignas interpretaban o trasladaban la voluntad del Kremlin. A su regreso a la URSS publicó por entregas con gran éxito su Diario de la guerra de España. Stalin le invitó a su palco del Bolshoi y le felicitó. Le propuso –lo que sin duda constituía una gran honor– dar la conferencia de presentación de la Historia del Partido Bolchevique, un libro en el que participaba el mismo Stalin. La sala de la Unión de Escritores de Moscú estaba abarrotada el 12 de diciembre de 1938, cuando se celebró la conferencia, y aplaudió sin fisuras la intervención del camarada Koltsov. Esa misma noche, agentes del NKVD fueron a buscarle a su despacho de Pravda y desapareció para siempre sin que, hasta la fecha, conozcamos el motivo de su fulminante caída.

El libro de Paul Preston Idealistas bajo las balas dedica un capítulo a Mijail Koltsov. Preston desvela muchos de los misterios que rodean la trayectoria de este intrépido personaje. Desde la verdadera identidad del mexicano Miguel Martínez, su alter ego, hasta el nombre del acusador que precipitó su final: André Marty. Arturo Barea le presenta como iracundo y colérico, dando órdenes y organizando la defensa de Madrid; Heminway le consideró –en la piel del personaje Karkov de Por quién doblan las campanas– el hombre más inteligente que había conocido en España; Ilya Ehrenburg dijo que era un brillante periodista que resumía las virtudes y los defectos espirituales de los años treinta; no se explicaba cómo pudo tener semejante final alguien que “cumplió con honor cada tarea que se le asignó”. La razón, para Preston, hay que buscarla en la relación que Koltsov tuvo con España. El periodista era un convencido antifascista –en un tiempo en el que Stalin estaba a punto de pactar con Hitler–, y su entusiasmo por la noble lucha del pueblo español era sin duda un peligroso ejemplo para una Unión Soviética cada vez más enrocada en sus purgas, delaciones y miserias.

España como proyección de un sueño; España como campo de batalla donde está en juego el destino de la verdadera revolución; España como territorio donde construir la nueva sociedad proletaria… Es lo que se propone Koltsov en sus encendidos artículos de Pravda. Pero la percepción del conflicto español que tanto interesó al pueblo soviético habría quedado coja si no hubiera habido otro punto de vista. Mucho menos apasionado y más reflexivo, mucho menos político y más literario: el punto de vista de Ilya Ehrenburg.

Nacido en el seno de una familia judía de Kiev, Ehrenburg participó en los movimientos revolucionarios de 1905, por los que fue encarcelado durante varios meses. En 1908 llegó por primera vez a París –la ciudad que habría de convertirse en su segunda patria– como emigrado político y allí escribió poemas influenciado por Verlaine y conoció a Apollinaire, Léger, Diego Rivera, Modigliani y Picasso. En 1915, Ramón Gómez de la Serna, un gran escritor español, le trató en la capital francesa y trazó de él el siguiente retrato literario: “La actitud de este ruso era misteriosa, sigilosa, pálida. Llevaba un gabán largo y un sombrero muy pequeño. Andaba como si le estorbase el paso un hábito de trapense. Siempre, también, parecía andar por el claustro, convirtiéndose en un largo claustro las calles por donde él pasaba. Diego María Rivera, el magnífico pintor mejicano, que residía en París, tenía una gran fe en él y solía decir: ‘Es el poeta más terrible y conmovedor de su país… Todos los rusos jóvenes le veneran y siempre están hablando de él silenciosamente. Las rusas se dejarían matar por él’”.

Regresó a Rusia en 1917, cuando estalló la Revolución de Octubre, y se integró en ella trabajando en tareas educativas. Durante la Primera Guerra Mundial había tenido su primera experiencia como corresponsal de guerra. Trabajó para un periódico ruso en Francia y descubrió su gran vocación periodística. En 1921, crítico con la evolución del proceso revolucionario, abandonó la URSS y vagó por Europa hasta recalar de nuevo en París, en 1925. Había escrito y publicado ya uno de sus mejores libros, Aventuras extraordinarias del mexicano Julio Jurenito y sus discípulos, según el título de la primera traducción española, que data de 1928 y lleva un prólogo de Nikalai Bujarin, gran amigo del autor y, al igual que Koltsov, ejecutado por orden de Stalin en 1938.

Desde siempre, Ehrenburg se había sentido atraído por España. “Como sucede a menudo”, escribe en sus memorias, “había comenzado a comprenderla a través del arte. En los museos de las diversas ciudades que visité me detuve largo rato ante los cuadros de Velázquez, Zurbarán, el Greco y Goya”. También se refiere a su pasión por la literatura española, especialmente la poesía clásica del Romancero, Gonzalo de Berceo, Jorge Manrique, Quevedo, y, sobre todo, Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita. Había aprendido a leer español (según Gómez de la Serna leía español, pero no hablaba una palabra) y descubrió en la poesía, en el Quijote y en los cuadros “un realismo cruel, una ironía constante… un estilo elevado sin patetismos”.

La proclamación de la República en abril de 1931 renueva su interés por conocer el país. Tras varios meses a la espera del visado, llega por fin a España, donde permanecerá hasta final de año. Fruto de este viaje es España, república de trabajadores, un libro intenso y sutil, una visión inteligente y conmovedora de un país que quiere dejar atrás su atraso secular y su crónico aislamiento del exterior. El título responde al artículo primero de la nueva constitución, que establecía que España es una “república de trabajadores de todas las clases”, lo que divertía mucho a Ehrenburg. El libro se publicó antes en español que en ruso y constituye una radiografía precisa de uno de los momentos culminantes de la España del siglo XX realizado por un autor que tanto quiso al país. Es, también, el fundamento, el semillero de los escritos que habrían de fructificar durante la guerra civil del 36 al 39.

Nada más llegar a Madrid, es detenido y conducido a la comisaría, pero las nuevas autoridades, conscientes de la labor que se propone el autor ruso, le ayudan en su propósito y le facilitan contactos y entrevistas para que cumpla el plan de su viaje. Madrid le parece una capital elegante y moderna, con edificios de quince pisos en la Gran Vía y lujosos cafés y restaurantes. Le llama sobre todo la atención el empeño de los madrileños por limpiarse los zapatos y, por tanto, la profusión de limpiabotas. El madrileño es atildado y presumido, lleva las botas brillantes, pero no tiene un duro en el bolsillo. Aun así no perdona el vermouth de aperitivo y el café de sobremesa, aunque entre medias no haya comido. Hay una vida de figuración y las casas de empeños proliferan en todas las esquinas. En los primeros días del nuevo régimen, los cafés que daban a la calle estaban vacíos porque los caballeros no comprendían aún exactamente el significado de la palabra república. Pero enseguida todos se convirtieron en furibundos republicanos, cuando comprobaron que aquello no alteraba su vida ni sus costumbres. “Esta República”, reflexiona Ehrenburg con cierto tono crítico, “es tan delicada y fina, que se hace difícil reñir con ella”.

En las Cortes –asiste a una sesión en la que toma la palabra Unamuno– se delibera sobre el divorcio, pero las mujeres de los diputados esperan pacientemente a sus esposos encerradas en sus casas. En los casinos de provincias, cuando entra una mujer los concurrentes se ponen en pie en señal de respeto. Es la contradicción de una sociedad que avanza en sus leyes, pero lastrada por sus costumbres. España, para Ehrenburg, es un país de individualistas, donde es difícil que se implante el comunismo porque se desprecia la disciplina y el gobierno.

“España ha dejado de ser católica”, ha proclamado Azaña con gran escándalo. El viajero ruso piensa, sin embargo, que, a diferencia de Francia, donde el clero trata de conducirse decentemente, “en España, a los curas no les importan nada las apariencias”. Frecuentan las cantinas, fuman cigarros largos y malolientes y gastan bromas a las mozas. Alguna niña pobre hace de sirvienta de día y de noche. Hay un cura cerca de La Alberca, un pueblo de Salamanca, que tiene todo un harén. Ehrenburg recuerda entonces a su admirado Arcipreste de Hita, cuando relata que los eclesiásticos de Talavera protestaron porque un obispo demasiado severo prohibió gozar de los servicios femeninos. “¡Invocaremos al rey de Castilla, él sabe que somos de carne!”, gritaban los clérigos de hace seiscientos años. Tampoco viven mal los frailes: “A un hombre pobre le es tan difícil entrar en un convento, como al camello bíblico pasar por el ojo de una aguja”. El superior de una congregación mira en un periódico tanto los telegramas del Vaticano como las cotizaciones bursátiles.

No quiere quedarse solo en la capital y viaja por el país para comprobar el alcance y la implantación del nuevo régimen. Después de un largo periplo en tren, autobús y los últimos kilómetros a lomos de en burro, llega al lago de Sanabria, en la provincia de Zamora, al noroeste de España. Allí observa que “no ha cambiado nada”. Va acompañado de un médico de Zamora y se queda pasmado ante la miseria de una aldea llamada San Martín de Castañeda. Los niños hambrientos viven en oscuros pesebres. Los campesinos, como en la Edad Media, siguen pagando regularmente al terrateniente y cantando sus canciones tristes.

Ehrenburg llega desde Sanabria a Salamanca, “una ciudad pomposa y bulliciosa”. En el Gran Hotel de la ciudad el almuerzo consta de diez platos y se baila el charlestón. Pero muy cerca, a pocos kilómetros, se abre la puerta del infierno. La región de las Hurdes ostenta el dudoso honor de ser la región más pobre y deprimida de España. Una histórica visita del rey Alfonso XIII, en 1922, puso de manifiesto la subsistencia infrahumana en la zona. Bajando por un desfiladero sin árboles ni vegetación desde Salamanca se llega a la región de las Hurdes. La gente vive allí en chozas más cerca de la Edad Media que del siglo XX. Son 18 aldeas en la misma frontera de Salamanca con Extremadura con habitantes que mueren silenciosamente por el hambre y las enfermedades. Quien llega allí debe tener el mismo cuidado que los exploradores que llegaban al África Central. Ehrenburg rememora la vista del rey, que solo ha servido para construir unas cuantas casitas blancas: la del maestro, la del cura y la del médico. Las dos terceras partes de la población siguen marcadas “por los estigmas de la degeneración”.

España es un paisaje desértico e inhóspito, de aldeas miserables, que hace que el viajero ruso se pregunte: “¿Cómo pudo semejante país gobernar una cuarta parte del mundo, invadiendo Europa y América, ya con la crueldad de sus conquistadores, ya con el triste delirar de sus fanáticos?”. Sigue su recorrido. Cáceres le parece que tiene “una fascinación teatral”; Badajoz, la otra capital de Extremadura, “es un rincón perdido a lo Gogol”. De ahí, entra en Andalucía y sus ciudades: Sevilla, luminosa y alegre, donde parece que nace la revolución; Cádiz, blanca y dulce, que aunque es la ciudad de la sal parece hecha de azúcar; Málaga, aún conmovida por la quema de los conventos: las autoridades intentan convencerle de que los turistas deben volver a su Semana Santa, equiparable a la de Sevilla. Jerez, Córdoba, Granada, Murcia, Valencia, por fin Barcelona, donde conoce a Durruti.

Según María Teresa León, la compañera de Rafael Alberti que trató estrechamente a Ehrenburg, España, república de trabajadores fue un libro polémico que disgustó a muchos e hizo rabiar a otros. Consiguió, lo que debe conseguir un buen ensayo, añade María Teresa León: no contentar a nadie y hacer reflexionar a todos. España, mientras tanto, quedó para siempre en el corazón de Ehrenburg. Escribe en sus memorias: “España es para mí una persona muy querida y estoy junto a ella tanto en los años tormentosos como en los de silencio; está encadenada a mi corazón, ahora tengo derecho a decirlo, hasta la muerte”.

No es de extrañar que el autor se apresurara a volver a un país que tan hondamente había calado en su interior. En la primavera de 1936, cuando el país vive el triunfo del Frente Popular, Ehrenburg regresa a España. Es una primavera inhabitual, en la que llueve abundantemente y todo tiene un gran verdor. Rafael Alberti recita sus versos y La Pasionaria representa todos los rasgos del carácter hispano que impresionan a Ehrenburg: firmeza, bondad, orgullo, valor y, sobre todo, humanidad. Es un viaje corto, de apenas dos semanas, pero el inquieto escritor ruso asiste a un mitin obrero en Asturias y a una grandiosa huelga en Barcelona. Los campesinos reclaman “Tierra” y levantan el puño; las autoridades comprenden el peligro de la situación en la que se vive, pero no pueden limitar la libertad. Las elecciones en Francia le obligan a regresar, aunque escribe: “Cada vez me enamoraba más profundamente de España”. Añade más adelante: “Recuerdo la primavera de 1936 como la última primavera frívola de mi vida”.

Una “sofocante noche” en París conecta la radio: la multitud está asaltando el Cuartel de la Montaña en Madrid. Ha estallado la guerra. Enseguida intenta trasladarse a España como corresponsal de guerra, pero su periódico, Izvestia, no termina de decidirse. No puede esperar, lo deja todo y cruza los Pirineos. Llega a Barcelona, una ciudad tomada por los sindicatos obreros. La multitud despide a los milicianos que se disponen a viajar al frente. “La ciudad vivía una alegría febril”, escribe. Otro enviado especial, Antoine de Saint-Exupéry, describirá también esta misma escena. Los dos corresponsales coinciden al afirmar que nadie, en aquellos días, parecía saber dónde estaban los republicanos y dónde los nacionales.

De Barcelona y el frente se traslada a Madrid, donde hay muchos menos anarquistas, esos jóvenes sinceros que quieren anular, por ejemplo, las normas de tráfico: “¿Por qué tengo que girar a la derecha, si necesito ir a la izquierda? Va contra el principio de la libertad”. En Madrid vive en el chalet de un aristócrata fugado, con una magnífica biblioteca y entre poetas como Alberti, Miguel Hernández o Altolaguirre. Allí también conoce al que será su gran amigo, el poeta chileno y futuro Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda. Aunque coincidieron en el Madrid bajo las bombas de los primeros compases de la guerra, comenzaron su amistad unos meses más tarde, en 1937, en París. Según cuenta el chileno en su libro de memorias, Confieso que he vivido, supo un día que existía un informe en el que le acusaban de hacer viajes clandestinos a España para llevar y traer instrucciones soviéticas. Su contacto era Ilya Ehrenburg, que vivía en París, en su mismo edificio. “La policía francesa”, escribe Neruda, “me proporcionó una de las más gratas amistades de mi vida, y el más eminente de mis traductores a la lengua rusa”. María Teresa León, por su parte, trazó el siguiente retrato del Ehrenburg de aquellos días de guerra en Madrid: “Todos los españoles que le conocimos entonces conservaremos el recuerdo de aquel rostro pálido, casi transparente. Ilya Ehrenburg no hablaba nunca el primero, miraba con la saeta azul de sus ojos que perturbaba tanto y, luego, con voz aguda cortaba lo dicho en dos, o lo ampliaba, o lo dejaba destruido, por el suelo. Yo tengo varios retratos suyos en mi memoria. Le he visto sonreír al mirar ciertas debilidades humanas casi perversamente. Le he visto conmovido bajar los ojos, brillante y agresivo, triste y con cansancio, como si no valiera la pena ocuparse demasiado de los otros. Pero su vida entera fueron los otros”.

Ehrenburg viaja por los frentes, convive con los soldados, participa en mítines y, cuando es necesario, escribe informes para el embajador ruso sobre la situación en Barcelona. Se olvida, dice, de sus obligaciones como corresponsal de Izvestia. No hay comunicaciones, ni tiene dinero para los telegramas, pero los campesinos, los milicianos, le piden que ayude a España. Es así como empieza a escribir “cortas notas” que envía a Izvestia a través de París. “Yo no pensaba en el periódico, sino en España” (…) “No me interesaba el estilo literario sino los aviones y los tanques sin los cuales los españoles no podrían resistir”. Es la tensión entre la literatura y el periodismo, la tensión entre la información veraz y el compromiso ideológico.

En Barcelona, una compañía quiere denominarse Ilya Ehrenburg. Hay una fotografía en la que el corresponsal sostiene la bandera que lleva su nombre con cierto aire de desconcierto. Escribe en sus memorias: “Pienso ahora por qué será que al empezar a describir los años de la guerra española me emociono, abandono a menudo las hojas del manuscrito y pasan ante mis ojos las pardas rocas de Aragón, las carbonizadas casas de Madrid, los zizagueantes senderos de montaña, la gente, las personas queridas, íntimas: no sabía ni el nombre de muchas de ellas, y sin embargo todo parece vivo, como sucedido hoy. Y, en realidad, ha pasado un cuarto de siglo y he vivido después una guerra mucho más terrible. Recuerdo muchas cosas con tranquilidad, pero cuando pienso en España siento siempre una supersticiosa ternura y tristeza. Pablo Neruda puso el título de España en el corazón al libro que escribió en los primeros meses de la guerra civil. Me gustan esos versos, pero me gusta sobre todo el título; mejor, creo, no podría decirse”.

Ehrenburg tiene la necesidad de trabajar por la causa republicana y pide a Moscú fondos con los que compra un camión en Francia, en el que lleva un proyector de cine y una máquina de imprimir. Recorre los frentes proyectando películas rusas, repartiendo folletos y publicando periódicos efímeros. Vive intensamente la guerra, discute con Durruti e intenta penetrar en el sentimiento de los anarquistas, mucho más allá de las anteorejeras que utilizaban los comunistas ortodoxos. Dedicaba poco tiempo a su trabajo de corresponsal de Izvestia, pero de agosto a diciembre el periódico publicó medio centenar de artículos. “Me repugnaba el papel de observador, quería ayudar de alguna manera a los españoles”.

Pero también tiene tiempo para la introspección. En 1936, durante el cerco republicano al Alcázar de Toledo, convence a un miliciano, que le abre la puerta, y se encierra durante tres horas con el cuadro más inquietante del Greco: El entierro del conde de Orgaz. Comprende entonces por qué ha disminuido su pasión por el pintor de origen griego: a su alrededor hay demasiadas desdichas humanas.

La primavera de 1937 es el punto de inflexión del trabajo de Ehrenburg en España. Ya ha visto demasiadas batallas, ha vibrado con la derrota de los italianos y ha acompañado a las víctimas republicanas… Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Toledo, Jaén, Albacete… Durruti, el Campesino, el general Luckas, Hemingway, Malraux, André Marty… “Reinaba la corta primavera meridional”, escribe el corresponsal, “atravesamos La Mancha. Seguramente en aquella venta es donde había pernoctado el Caballero de la Triste Figura…”.

En aquel lugar, evocando al Quijote, cuando Madrid está al borde del derrumbamiento, es cuando Ehrenburg escribe Primavera en España, el artículo con el que cierra el libro en el que recogió sus mejores artículos sobre la guerra, y sin duda uno de los mejores textos periodísticos escritos en aquel conflicto, si no el mejor. A pesar de la muerte, de la desolación, de la destrucción y de la derrota, la primavera vuelve, y de nuevo cantan los pájaros, brotan las flores. Aunque parezca imposible, la vida sigue y el corresponsal, compasivo, lo registra con una inmensa humanidad, con la humanidad de la que se había contagiado en España.

A su regreso a la URSS, después de la primavera de 1937 que tan intensamente vivió en España, notó que todo había cambiado, que el ambiente era irrespirable. La desaparición de su querido Koltsov, las purgas, las persecuciones. Que le tocara a él, el menos apegado al estalinismo de los rusos que habían estado en España, era solo cuestión de tiempo.

Dije al principio que el motivo exacto por el que Koltsov fue procesado y ejecutado sigue siendo un misterio. También lo es el motivo por el que Ehrenburg sobrevivió. Pero no por ello, al tiempo que recuperamos a Koltsov, debemos condenarle al ostracismo. Con demasiada facilidad, en España, hemos desdeñado a los autores que intentaron desarrollar su obra bajo la dictadura, y me temo que hoy, en Rusia, Ehrenburg está en un discreto segundo plano, en el mejor de los casos. Al fin, el motivo por el que salvó su vida fue, seguramente, un mero azar. O algo más, como sugiere Pablo Neruda en sus memorias: “Cuando arreciaba la campaña en contra del cosmopolitismo, cuando los secretarios de ‘cuello duro’ pedían la cabeza de Ehrenburg, sonó el teléfono una mañana en la casa del autor de Julio Jurenito. Atendió Luba. Una voz vagamente desconocida preguntó: ‘¿Está Ilya Grigorievich?’. ‘Eso depende –contestó Luba– ¿quién es usted?’. ‘Aquí Stalin’, dijo la voz. ‘Ilya, un bromista para ti’, dijo Luba a Ehrenburg. Pero una vez al teléfono, el escritor reconoció la voz de Stalin, tan oída de todos: ‘He pasado la noche leyendo su libro La caída de París. Lo llamaba para decirle que siga usted escribiendo libros tan interesantes como ese, querido Ilya Grigorievich’. Tal vez esa inesperada llamada hizo posible la larga vida del gran Ehrenburg.

Tal vez. Tal vez le salvó la literatura, en definitiva.

Carlos García Santa Cecilia, escritor y periodista, fue comisario de la exposición Corresponsales en la Guerra de España, coproducida por el Instituto Cervantes y la Fundación Pablo Iglesias. En FronteraD ha publicado Las dos Españas de Virginia Cowles, El grano de Herbert Matthews y Destino fatídico

Autor: Carlos García Santa Cecilia

https://www.fronterad.com/ehrenburg-el-otro-ruso-de-la-guerra-civil/

Recordando al corresponsal de Izvestia en la Guerra Civil Española

Iliá Ehrenburg, el testimonio de un superviviente

El hecho de que el título de una novela de Iliá Ehrenburg, El deshielo, publicada en 1954, sirviera para dar nombre al intento de rectificación del estalinismo que marcó toda una época de la historia soviética, no debería inducirnos a pensar que su autor había sido un disidente en la etapa anterior. La […]

El hecho de que el título de una novela de Iliá Ehrenburg, El deshielo, publicada en 1954, sirviera para dar nombre al intento de rectificación del estalinismo que marcó toda una época de la historia soviética, no debería inducirnos a pensar que su autor había sido un disidente en la etapa anterior. La verdad es que había colaborado activamente como escritor y periodista en el desarrollo de sus políticas, y novelas suyas habían recibido por dos veces el premio Stalin. Esta fácil adaptación a las nuevas circunstancias, unida a su sorprendente supervivencia en los momentos en que muchos de sus compañeros y amigos sucumbían en las purgas, hace que su figura llegue hasta nosotros un tanto desacreditada. La obra literaria de Ehrenburg, traducida y editada generosamente en un principio, se encuentra hoy prácticamente en estado de hibernación por lo que respecta al mercado en lengua castellana, lo que resulta lamentable porque se trata de un narrador y analista de su tiempo que despliega oficio y talento tanto en sus novelas como en los abundantes textos autobiográficos que escribió. Estos últimos aciertan a presentar una crónica ajustada y provista de una rara intensidad poética de algunos de los acontecimientos esenciales de la primera mitad del siglo XX y constituyen sin duda lo más valioso de su producción.

Iliá Grigórievich Ehrenburg (1891-1967) vino al mundo en Kíev en el seno de una familia judía acomodada (su padre era ingeniero) que se trasladó a Moscú siendo él aún muy joven. En esta ciudad comenzó sus estudios y participó en la revolución de 1905, uniéndose el año siguiente a los bolcheviques junto a su amigo y compañero de clase Nikolái Bujarin. Exiliado muy pronto en París a causa de sus actividades, pierde interés en la política y publica volúmenes de versos influidos por el catolicismo. Poco después cubre como corresponsal de dos periódicos rusos la guerra del catorce.

Tras la revolución de Febrero de 1917, Ehrenburg regresa a Rusia, donde se opone a la toma del poder por parte de los bolcheviques y escribe artículos contra ellos. No obstante, progresivamente su crítica se va suavizando y con la ayuda de Bujarin, consigue después diversos empleos oficiales. En 1921 se le concede pasaporte para viajar al extranjero. Expulsado de Francia, se establece en Bélgica provisionalmente y más tarde en Berlín. Allí publica la más conocida de sus novelas, Julio Jurenito, cuyo título completo ocupa casi una página. El mexicano protagonista de la narración, acompañado de unos esperpénticos discípulos entre los que figura el propio Ehrenburg «autor de medianos versos, periodista de agotada inspiración, cobarde, renegado, hipócrita de poca monta, villano de ojos soñadores y pensativos», realiza varios viajes que dan lugar a las más disparatadas aventuras. El libro resulta en realidad una aguda y brillante sátira sobre la decadencia intelectual y moral de Europa y fue muy bien acogido por la crítica.

Con la llegada de Ehrenburg a Berlín en 1921 comienzan los fragmentos de sus memorias publicados en castellano por Planeta (Gentes, años vida, 1985, traducción de Josep Maria Güell), un libro que aporta una visión privilegiada sobre la convulsa historia de aquellos años. Alemania, sumergida en plena depresión ofrece un espectáculo sombrío al joven viajero: «Todo era colosal, los precios, las palabrotas, la desesperación». Trabaja intensamente en nuevas novelas, que son recibidas fríamente en Moscú por su aproximación crítica e irónica a las transformaciones que se estaban produciendo en Rusia. Desalentado por esto, decide hacer objeto de sus sátiras a algunos empresarios y oligarcas, aunque ello no consigue mejorar demasiado su reputación en la Unión Soviética. La edición de 1931 de la Pequeña Enciclopedia Soviética describía a Ehrenburg como un escritor que «critica el capitalismo occidental y a la burguesía con agudeza, pero no cree en el comunismo ni en la fuerza creativa del proletariado.» En esta época Eherenburg vivía sobre todo en París, aunque viajaba frecuentemente y visitó la Unión Soviética en varias ocasiones. En las páginas dedicadas a estos años, sus memorias resultan un documento imprescindible y están llenas de agudas observaciones sobre otros literatos y artistas; también describen el auge del fascismo en Italia y Alemania y las complejidades de la política francesa del momento.

En el otoño de 1931, Ehrenburg recorre por primera vez a España, y realiza así un deseo largo tiempo acariciado. Dice a este respecto en sus memorias: «El viaje a este país no fue para mí uno más de mis numerosos viajes, sino todo un descubrimiento; me ayudó a comprender muchas cosas y a decidirme a hacer muchas otras.» El enamorado de la cultura española puede admirar al fin las obras de Goya, pintor en el que reconoce «la mejor guía de España», y contemplar los paisajes de El Quijote. En España, república de trabajadores, el libro al que este viaje dio lugar, encontramos muchas páginas sobre arte y literatura, de reflexión apasionada y una agria lucidez, a veces un tanto osada y polémica: «La decadencia de la cultura se inició en España. Los cuadros del Greco y los versos de Góngora anticipan el vacío por donde habría de echarse a rodar el arte europeo, para entregarse a merced de los rascacielos neoyorquinos y las novelas-cablegrama.» La mezquita de Córdoba le entusiasma y sobre ella escribe: «Los bárbaros que adaptaron al cristianismo la mezquita de Córdoba no eran ningunos niños; eran unos degenerados. Odiaban el espíritu mundano de la mezquita. Cegados por el dogma, eran enemigos de la razón, pero ya no podían crear nada fuera de aquellas ridículas rosquillas de piedra.»

No obstante, en el libro hay sobre todo una descripción de la miseria y explotación de las clases populares y de la ociosidad y estupidez de la aristocracia y la burguesía, gentes que «matan el rato mientras el país se muere de hambre». España es un espectáculo siniestro de pobreza y desigualdad, pero también de asombrosa dignidad: «veinte millones de Quijotes andrajosos y un montón de rocas estériles, aliado todo con una amarga injusticia. (…) Un gran país que ha sabido conservar el ardor juvenil a pesar de los esfuerzos de inquisidores y gorrones, de parásitos, pillos, procuradores, ingleses, mercenarios y chulos blasonados.» Los tímidos intentos reformadores de la República resultan a su juicio impotentes ante los auténticos dueños del país, pero aprecia también el heroísmo de las luchas obreras que afloran por todas partes: «En Jerez se publica una hoja periódica: La Voz del campesino. La edita Sebastián Oliva, un labriego que trabaja en las viñas, viejo revolucionario muy familiarizado con las cárceles de España. (…) Sus ideas políticas son candorosas y enrevesadas. (…) Si viviera en otra parte se le podría llamar semianarquista o semicomunista. En Jerez no tiene más que una denominación: campesino andaluz.» Dice después: «Bella es Sierra Nevada, majestuosos los peñascos de Castilla, sugestivas las colinas de Extremadura… ¡Lástima que todo esto no sea sólo paisaje, sino la historia interminable de la infamia de unos y la desdicha de otros.»

A partir de 1932, Ehrenburg es corresponsal de Izvestia en París y sus artículos reflejan su preocupación por el auge del fascismo. Éste es el año en que publica El segundo día, novela sobre el heroísmo de unos obreros soviéticos que construyen un alto horno. El libro en un principio fue rechazado y sólo pudo editarse tras una lectura favorable por parte de Stalin y otros miembros del Politburó. En su intervención en el Congreso de Escritores Soviéticos de 1934, abogó por sus amigos Bábel y Pasternak y por una mayor tolerancia en el arte. En 1935 trabaja intensamente en la organización del Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura que logró reunir en París a una gran parte de la intelectualidad del momento. José Bergamín propuso allí convocar el II Congreso en Madrid, sin que nadie pudiera imaginar que éste se celebraría ya en plena Guerra Civil. En un viaje a Moscú, Ehrenburg descubre que el culto a Stalin está en su cenit. Tras un acto en que era imposible poner fin a los aplausos al líder, comenta: «Al volver a casa me sentía incómodo. Naturalmente, Stalin era un gran personaje, pero era un comunista, un marxista; hablamos de una nueva cultura y parecemos los adoradores del chamán que vi en Gornaia Shoria…» El ataque a los formalistas está en pleno apogeo y describe las reacciones de diversos autores: «A. N. Tolstói, que amaba la tranquilidad, decidió, por lo que pudiera pasar, arrepentirse; declaró públicamente que había escrito una obra formalista. Bábel decía sonriendo: «Dentro de medio año dejarán a los formalistas en paz y empezará otra campaña cualquiera.» Meyerhold sufría y releía el absurdo artículo subrayando algo.»

El levantamiento de Franco sorprende a Ehrenburg en París, y rápidamente, sin esperar instrucciones de la dirección de Izvestia, viene a España. Sus crónicas relatan a partir de entonces todo el desgarro y la atrocidad de la guerra, aunque después averigua que eran censuradas para presentar una situación mucho más optimista. Su objetivo declarado era conseguir la ayuda soviética que la república asediada necesitaba, y su obra adquiere un aliento épico. Confiesa en sus memorias: «En la Europa de los años treinta, inquieta y humillada, era difícil respirar. El fascismo avanzaba, y avanzaba impunemente. Cada estado, y también cada persona, soñaba salvarse individualmente, salvarse a cualquier precio, guardando silencio, pagando un rescate. (…) Pero hubo de pronto un pueblo que aceptó el reto. No se salvó a sí mismo ni salvó a Europa, pero si para la gente de mi generación queda algún sentido a las palabras «dignidad humana» es gracias a España. Se convirtió en aire, con ella respiramos.» Nos explica también: «Cuando estuve en España antes de la guerra, las más de las veces me reunía con escritores o periodistas que entendían el francés. Ahora estaba continuamente con obreros, con soldados, y empecé a hablar español; lo hablaba mal, pero me comprendían.»

En las páginas de sus memorias dedicadas a nuestra guerra y en los artículos y libros que escribió sobre ella, como: No pasarán (1936), Aquello que ocurre al hombre (1937) o Guadalajara, una derrota del fascismo (1937), Ehrenburg nos transmite sus impresiones y nos relata su frenética actividad durante aquellos años. Los retratos de muchos de los protagonistas derrochan calor humano, y su ortodoxia comunista no le impide expresar su admiración, por ejemplo, por Buenaventura Durruti: «Hablé con él la víspera de su partida para Madrid. Estaba alegre como siempre, animoso, lleno de fe en una próxima victoria. Decía: «Ya ves: tú y yo somos amigos. Cuando ganemos la guerra, ya veremos (…) Ya pensaremos algo. De momento hay que aniquilar a los fascistas.» Al final de la conversación se enterneció inesperadamente. «Dime, ¿has experimentado alguna vez contradicciones internas, pensar una cosa y hacer otra, no por cobardía sino por necesidad? Le respondí que le comprendía muy bien; como despedida me dio unas palmadas en la espalda, como se acostumbra en España. Yo recuerdo sus ojos, con aquella extraña mezcla de voluntad férrea y de confusión infantil.»

De Rusia llegan noticias terribles, de persecuciones y arrestos, y no obstante, en diciembre de 1937, Ehrenburg tiene la absurda idea de viajar a Moscú. Cuando su nombre sale a relucir en el juicio de Bujarin, como asociado a éste en su «complot», no se le autoriza a volver a España. Escribe una carta a Stalin y el director de Izvestia le telefonea unos días más tarde para comunicarle solemnemente que no se le permitirá salir. Nos cuenta en sus memorias: «Después de pasar un día en cama, me levanté y dije: «Escribiré de nuevo a Stalin…» Ahora, incluso Irina (su hija) se echó a temblar: «¡Te has vuelto loco! ¿Quieres quejarte de Stalin al propio Stalin?» Respondí lúgubremente: «Sí.» Naturalmente comprendía que mi proceder era estúpido, que lo más probable era que después de aquella carta me arrestaran, y sin embargo envié la carta. (…) escuchaba la radio, releía a Cervantes, y en mi agitación casi no comía nada. A fines de abril me llamaron de la redacción: «Puede ir a tramitar la documentación: le darán pasaporte para el extranjero.» ¿Por qué sucedió así? No lo sé.»

Tras cinco meses, la situación en el frente ha empeorado notablemente. Ehrenburg asiste al final de la República ahogada por el fascismo. En una entrevista con Antonio Machado en esa época, éste concluye con unas palabras de una rara lucidez: «Para estrategas, políticos e historiadores la cosa está clara: hemos perdido la guerra. Pero desde el punto de vista humano, no lo sé… Quizá la hayamos ganado.» Describe después la situación en Francia justo antes del comienzo de la II Guerra Mundial y su evacuación a Rusia tras la ocupación del país por los nazis. Sus memorias se cierran con el ataque de Alemania a la Unión Soviética.

Durante la II Guerra Mundial, Ehrenburg se convierte en un activo agente de propaganda con sus artículos periodísticos, hasta el punto de que Mólotov llegó a afirmar que éstos valían por varias divisiones. Por otra parte, sus llamamientos a la extinción sin piedad del enemigo han sido objeto de críticas. Emprende también en esta época, junto a Vasili Grossman, el proyecto de un libro negro de las atrocidades cometidas por los nazis contra los judíos rusos, pero el cambio en la política oficial hacia esta minoría étnica que se produjo después en la Unión Soviética, hizo imposible la publicación de la obra en aquel momento.

Concluida la guerra, Ehrenburg viaja triunfalmente por Europa y Estados Unidos, y participa en el culto a Stalin, desde 1946 como miembro del Soviet Supremo. Sin embargo, manifiesta detalles de comprensión humana ayudando a algunos disidentes, y como indica Nadezhda Mandelstam en sus memorias: «aunque era tan impotente como los demás, al menos trató de hacer algo por otros.» En 1949 vuelve a salvarse milagrosamente de la quema cuando estalla la persecución contra los intelectuales judíos. De hecho, excepto él, todos los responsables del Comité Judío Antifascista fueron procesados, y en Moscú circulaba el rumor de que «el cosmopolita número uno» también había sido arrestado. En este caso, la apelación a Stalin resulta de nuevo decisiva, y Ehrenburg es rehabilitado, permitiéndosele publicar sus artículos y viajar al extranjero. Poco después, en Londres afirma que no hay ningún problema con los judíos soviéticos, aunque sabía que muchos de ellos habían sido cruelmente perseguidos.

Tras la muerte de Stalin, Ehrenburg encuentra al fin su lugar de intelectual liberal y tolerante, y lucha por la rehabilitación de la obra de sus amigos escritores (Bábel, Tsvietáieva, Mandelstam…), apoyando también a autores más jóvenes como Yevtushenko y Brodski en sus pugnas con el poder soviético. Los problemas relacionados con la publicación de sus memorias le preocuparon en sus últimos años, sobre todo a partir de 1963, cuando la tendencia del deshielo comenzó a invertirse. Su fallecimiento en 1967 a consecuencia de un cáncer de próstata fue sentido como una desgracia nacional.

En el perfil humano de Iliá Ehrenburg tal vez nos sorprenda hoy sobre todo su carácter de superviviente nato. Un natural benévolo que hacía amigos en todas partes, unido a un talento literario capaz de seducir a personajes esenciales y la propia y simple suerte que tantos milagros hace fueron sin duda elementos importantes para que su biografía no se viera truncada de forma prematura. Por otra parte, debemos comprender que la amalgama de luces y sombras que se entremezclan en el relato de su vida no hacen sino reflejar la complejidad de una época en que la coherencia resultaba un empeño heroico y la menos mala de las posibilidades realizables no era en muchos casos nada buena. Injustamente olvidada en nuestros días, la extensa producción novelística de Ehrenburg aguarda el veredicto del tiempo con su prosa imaginativa y amable y su hábil trabajo narrativo, encaminado siempre a mostrar las contradicciones y zozobras de los hombres a los que tocó vivir aquellos años difíciles. Al lado de estas obras, sus textos autobiográficos, con su visión próxima, precisa e intensa de algunas de las mayores convulsiones del siglo XX, siguen pareciéndonos hoy su mayor aportación. Estos libros permanecerán sin duda como el legado más valioso de un hombre del que se puede decir que se las arregló para sobrevivir milagrosamente a la travesía del ojo de un huracán, un enamorado de nuestra piel de toro que en un momento crítico acudió generosamente en ayuda de aquella «república de trabajadores» atacada por el fascismo.

https://rebelion.org/ilia-ehrenburg-el-testimonio-de-un-superviviente/

La negación de los derechos del hombre en el país de los rascacielos

Los racistas norteamericanos

por Ilya Ehremburg

|

| Ilya Ehrenburg |

Los hombres que llegan a los Estados Unidos desde Europa cambian rápidamente. Estados Unidos sabe fundir los cerebros y los corazones. El pueblo norteamericano se formó con una mezcla de emigrados de distintas razas y muchos inmigrantes conservan todavía su idioma materno. Allí se editan periódicos en decenas de idiomas europeos: italiano, polaco, alemán, español, ruso, servio, hebreo, ukranio, checo, &c. Cerca de Chicago, hay distritos enteros donde no se escucha otro lenguaje que el alemán. El nombre de las ciudades dice su procedencia: Estados Unidos tiene su Londres, varias Romas, cuatro Moscú, un Petersburgo, una Atenas, una Florencia, un Montpellier, una Nueva Orleáns y un Newcastle.

Cada grupo nacional conserva sus rasgos peculiares y, no obstante, los hijos de los inmigrantes, sin hablar ya de los nietos, se consideran a norteamericanos. A la rapidez de la aclimatación contribuye el hecho de que llegan a Norteamérica hombres que lo han perdido todo en su patria y hasta cuando la nueva casa no les satisface, comprenden que no tienen otra salida y se persuaden así de que han arribado a la tierra de promisión.

Podría creerse que en ese país multirracial, aglutinado por un patriotismo joven, estaba llamada a imperar la igualdad nacional. Sin embargo, en Estados Unidos, que no han conocido el feudalismo, se ha impuesto una nueva jerarquía: la jerarquía de la raza.

La aristocracia son los ingleses, los escoceses y los irlandeses; luego vienen los escandinavos y los alemanes: después, los franceses y los eslavos: mucho más abajo los italianos: más abajo aún, los hebreos y los chinos; más abajo todavía, los portorriqueños y, por último, al final de la escala los negros.

La aristocracia son los ingleses, los escoceses y los irlandeses; luego vienen los escandinavos y los alemanes: después, los franceses y los eslavos: mucho más abajo los italianos: más abajo aún, los hebreos y los chinos; más abajo todavía, los portorriqueños y, por último, al final de la escala los negros.

A los norteamericanos les gusta beber cocktails, mezcla de diversas bebidas alcohólicas. Existen muchos cocktalis: hay uno que recuerda el arco iris: licores de color amarillo, esmeralda, frambuesas van formando, sin mezclarse entre sí, capas de diferentes tonalidades en el interior de la copa. He recordado muchas veces ese cocktail al ver las capas raciales de Norteamérica. ¡Qué extraño resulta que la idea de pureza racial encuentre los defensores más furibundos en un país que debe su vigor a la mezcla de distintas razas! Pueden gustarle a uno los cocktails o no, pero es difícil imaginar el barman que prepara la mixtura sosteniendo la pureza, la solera y la fuerza de la bebida. Y, sin embargo, en Norteamérica he visto muchos racistas que sostienen la superioridad de la raza norteamericana sobre todos los demás pueblos.

En la guerra contra el racismo hitleriano. Norteamérica ha desempeñado un papel de relieve y con todo, el racismo tiene allí curso legal. En distintos documentos consta la raza del individuo: blanco o de color, también a ella se le considera de color y, por lo tanto, es objeto de numerosas limitaciones. Nosotros éramos invitados del Gobierno norteamericano y yo sonreí muchas veces pensando qué habrían hecho los representantes del Departamento de Estado que nos acompañaban si hubiera llegado a Norteamérica Alexander Pushkin, cuyo abuelo era etíope.

En Nashville visité a un abogado, que estuvo largo rato queriendo convencerme de que existen razas inferiores y razas superiores. Después de repetir las teorías de Rosenberg y de otros ideólogos del Tercer Reich, me mostró un retrato de un hermano suyo muerto en el Rin. Le dije: «Esa es una amarga ironía de la historia. Su hermano cayó luchando contra la teoría que usted defiende.» El abogado se encogió de hombros: «Mi hermano cayó por Estados Unidos.»

En Estados Unidos el antisemitismo es un fenómeno corriente y muchas personas ni siquiera lo advierten, les parece natural que tal o cual patrono admita únicamente a arios o que existan hoteles donde no puedan entrar los hebreos. Un norteamericano me dijo: «Eso no es grave. Si no admiten a un judío aquí, encontrará trabajo allí. Si no le dejan entrar en un hotel, se va a otro. Felizmente tenemos bastantes hoteles confortables.» ¿Cómo no puede comprender ese norteamericano que además del confort existe la dignidad humana? En Nueva York el racismo ha tenido que disfrazarse, pero el disfraz no engaña a nadie. No se puede anunciar, por ejemplo: Hotel Victoria. No se admiten hebreos. Se busca otra fórmula: Hotel Victoria, Clientela limitada, Iglesia próxima. Todo el mundo sabe perfectamente lo que significa esa fórmula y ningún hebreo penetra en el Victoria. El judío sabe también de sobra que los lagos del Estado Connecticut son muy pintorescos, aunque peligrosos. En ellos sólo se permite bañarse a los arios.

En Nueva York viven dos millones de hebreos. Entre ellos los hay pobres y ricos, famosos y desconocidos. Según la constitución, son ciudadanos que gozan de todos los derechos; pero a cada paso sienten la discriminación racial. En las matrículas de las Universidades existe, disfrazada. naturalmente, la norma profesional. A ningún precio se alquilaría en ciertos barrios un departamento a una familia hebrea. Rara vez se admite a los judíos en empleos oficiales.

En la orilla occidental, los leprosos son los chinos. No se les da entrada en ninguna casa, en ningún hotel para blancos, ni en ningún restaurante. Existen clubs y sociedades donde ni siquiera puede penetrar un italiano, considerado también como representante de una raza inferior. Es particularmente trágico el destino de los negros. Son doce millones en los Estados Unidos, y cuando los norteamericanos hablan de sus derechos, nosotros podemos alegar que por cada diez norteamericanos, uno está privado del derecho más elemental: el de ser hombre.

En Washington un norteamericano refinado, propietario de un yate, me invitó a dar un paseo por el Potomac. El paisaje era idílico. Vimos a unos negros en una lanchita. «¿Ve usted?, dijo la esposa del propietario del yate, nadie les prohibe pasear por el río.» Esperaba que yo me conmoviese, pero me enojé y dije todo cuanto pienso de la opresión racial. Entonces la encantadora norteamericana sonrió: «Si usted tuviera una hija. ¿Accedería a que se casase con un negro?» Repuse que prefiero un negro a un racista, pero ella no me creyó sincero. «Quiere usted ser original.» Escuché en Norteamérica, por lo menos cien veces, la misma pregunta sobre el hijo y el negro: es el estribillo preferido de los racistas locales. Por lo menos otras cien veces contesté lo mismo que a la dama del yate, pero nadie me dio crédito.

Los neoyorquinos gustan recalcar el liberalismo del norte: «Nuestros abuelos lucharon contra la esclavitud.» En las ciudades del norte y del sur hay monumentos a los soldados caídos en la guerra de 1861 a 1865. Los del sur se proclaman defensores de la libertad, es decir, de la esclavitud, y los del norte vencedores. Si; en el campo de batalla triunfó el norte y los ejércitos de los esclavistas fueron derrotados. Poro viajando por Norteamérica me ha parecido más de una vez que vencieron los vencidos, porque además de conservar todos los hábitos del esclavismo, el sur ha contaminado al norte.

https://www.filosofia.org/hem/dep/lah/ora0104.htm

|

|

| El poeta Rafael Alberti, junto al escritor ruso Ilya Ehrenburg y un grupo de milicianos en el frente de Talavera |

Publicar un comentario