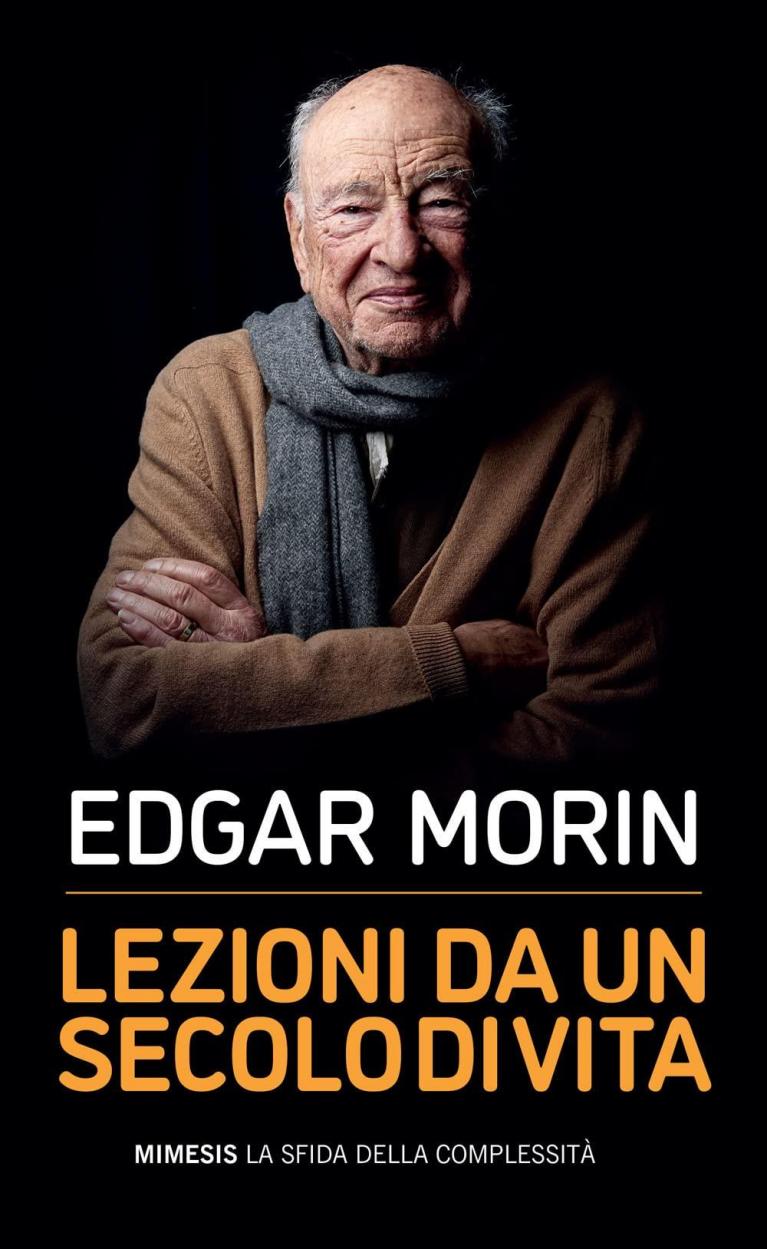

En las últimas páginas de su último libro, Lecciones de un siglo (recién publicado en Italia por Mimesis), Edgar Morin condensado en una serie de breves aforismi- mementoel legado de su pensamiento complejo y la sabiduría destilada en la experiencia de un siglo de vida. El penúltimo de ellos, que dice: "La realidad se esconde detrás de nuestras realidades", parece suficiente para certificar, casi como un síncope, la disolución de esos mitos que han tachonado la ciencia clásica moderna, sedimentados en el inconsciente colectivo occidental., Y que la crisis de la pandemia ha hecho macroscópico: la objetividad absoluta, la previsibilidad del futuro, la mejora constante del conocimiento, el control y dominio de la naturaleza. Si la Realidad se entiende correctamente como un entrelazamiento de múltiples dimensiones, como un conjunto de conexiones inestables (el gran físico alemán Heisenberg ya habló del "tejido de los acontecimientos"), no puede dejar de escaparnos y aún más lejos de nuestra mirada inquisitiva,

Hace unos treinta años, en Terra-Patria (1993), el libro profético en el que implementó una maravillosa síntesis de pensamiento complejo y pensamiento ecológico y denunció la "agonía planetaria" en contraste con las sirenas del globalismo neoliberal (pero cómo no recuerda que ya, en Think of Europe(1987), había advertido sobre la fragilidad de un mundo globalizado, donde "¿la victoria de un virus sobre la inmunología humana afecta inmediatamente a los cinco continentes ..."?), Morin escribió: "El pensamiento que divide, corta y aísla, permite que los especialistas y expertos sean muy eficientes en sus compartimentos y cooperen eficazmente en campos de conocimiento no complejos, en particular los relacionados con el funcionamiento de máquinas artificiales; pero la lógica a la que obedecen esas personas extiende las limitaciones y los mecanismos no humanos de la máquina artificial sobre la sociedad y las relaciones humanas ... Además, las mentes fragmentadas y tecnoburocratizadas están ciegas a las interretroacciones y la causalidad circular, y a menudo todavía consideran fenómenos según la causalidad lineal; perciben las realidades vivas y sociales según la concepción mecanicista / determinista válida para las máquinas artificiales ”. Es esta ceguera la que nos impide ver las catástrofes que "preparan" el progreso tecnocientífico y tecnoeconómico, como sucedió con la pandemia.

Vivir en la complejidad significa, en primer lugar, pensar en ella, conocerla, aunque la complejidad vaya más allá de nuestro conocimiento, intentar superar la compartimentación del conocimiento científico y contrarrestar la tendencia cada vez más anónima a utilizar este conocimiento fragmentado por parte de los actores económicos y del Estado. . Uno de los axiomas de la complejidad es la imposibilidad, incluso teórica, de la omnisciencia. Esta admisión de "ignorancia erudita", que acompaña las elaboraciones del pensamiento complejo y que hoy encuentra confirmación en la época de la pandemia, marcada también por incertidumbres científicas, no implica en absoluto una renuncia a los conocimientos y métodos de la ciencia, sino que es visto y predicado por Morin como un acicate para la reforma de la ciencia y el pensamiento.

Sin embargo, la posibilidad que ofrece la crisis actual de percibir concretamente el desafío de la complejidad y observar la ciencia en su avance por ensayo, error y controversia, sin la envoltura triunfalista que transmite la imagen positivista, no sirvió de inmediato para fortalecer su fundamento, vinculante. e irreductible valor para nuestra cultura y para nuestra organización social, especialmente en situaciones de emergencia. Por el contrario, lo debilitó ante la onda expansiva desencadenada por la infodemia.anticientífico, con su notoria conspiración, entonaciones oscurantistas, simplistas, que no es menos perniciosa y sutilmente viral que la pandemia y que parecía salpicado por ese mecanismo enraizado y perturbador del espíritu humano que Elías Canetti llamó "evitar lo concreto", que Es decir, evitando lo que está cerca de nosotros pero que no está a la altura.

Para repeler esta ola, no pocos defensores de la ciencia se han dejado empujar a las turbias orillas del cientificismo y una "razón dogmática", olvidando cómo la investigación científica se nutre de la dialectización entre verdad y duda, entre método racional e imaginación ( el químico alemán Kekulé von Stradonitz contó haber descubierto la estructura del benceno en el sueño ...), y consecuentemente a menudo comprometiendo la posibilidad de un debate abierto y razonado, extremadamente necesario cuando los pasos iniciales e inciertos de la investigación científica, especialmente en el presencia de fenómenos desconocidos e inesperados, dejan varias opciones posibles de intervención a las decisiones políticas y la responsabilidad colectiva. En las numerosas entrevistas que concedió y en su perfil de Twitter,

Siempre que se llega a un escenario donde, por un lado, los científicos encerrados en el baluarte de sus especializaciones se oponen, y, por otro lado, un público dispuesto a creer cualquier cosa, a mantenerse a distancia, es un desastre político, pero también un peligroso fracaso para los propios científicos. Y los intelectuales y filósofos, como Alfred North Whitehead ya esperaba a principios del siglo pasado, deberían desempeñar un papel y una acción importantes para evitarlo. Más aún desde que, hoy, a pesar de la alternancia de dificultades y maravillas inevitablemente ligadas a sus métodos empíricos y experimentales, la ciencia, a diferencia del siglo pasado en el que, con las dos guerras mundiales antes y con la guerra nuclear "fría" después, ha demostró su potencial para la muerte y la aniquilación, en este cambio de siglo, sin embargo, actúa como palanca fundamental para la transición a una sociedad humanista del cuidado, una "economía de vida" y reparación ecológica del mundo. Y esto, después de haber hecho una contribución muy importante, en unos pocos siglos, a la gran transformación que está poniendo en juego el destino mismo de la humanidad. Tomar esta perspectiva también serviría para reducir los ejercicios recurrentes en la "filosofía de la sospecha" en el lado oscuro deLa biopolítica , que como toda política no debe olvidarse, tiene también una vertiente benéfica, creativa, instituyente y, por tanto, humana y socialmente vital.

Como siempre ha sugerido Morin, desde sus inicios intelectuales como "sociólogo del presente", en la década de 1960, corrigiendo el punto de vista de Marx, la ciencia moderna debe ser vista como una rama del pensamiento y como el tejido básico, la verdadera "infraestructura". "de la sociedad, ya que está en el origen de la técnica moderna que da vida y segrega la infraestructura económica. Pero la ciencia, que ha desarrollado métodos asombrosos para investigar sus objetos, no tiene los medios para reconocersu papel social y su estructura de pensamiento suele ser un conocimiento que no se conoce en absoluto. A partir de los años setenta, Morin ha puesto en marcha su reflexión original, interceptó el surgimiento de una "nueva ciencia" y elaboró el método de la complejidad.

El sociólogo francés estudia el desarrollo de las ciencias para captar, por así decirlo "detrás de ellas", de manera más general, los paradigmas, es decir, los esquemas conceptuales que configuran un pensamiento, una teoría, una visión del mundo. Pronto llega a la conclusión de que sólo un paradigma de complejidad puede contribuir a modificar el pensamiento contemporáneo, mutilado por paradigmas simplificadores, que alcanzó su apogeo con la ciencia moderna clásica, que oculta la complejidad del mundo y del conocimiento humano. Indica el papel decisivo jugado en el cambio de paradigma por la física de partículas, la biología, la cibernética, las ciencias sistémicas, que los propios científicos a menudo desconocen. Pero en muchas investigaciones científicas sobre "sistemas complejos" todavía ve la tara de un neomecanismo y una posición ambigua, como el de Tycho Brahe, que mantuvo un pie en el paradigma ptolemaico y otro en el naciente paradigma copernicano. De ahí el golpe de genialidad de Morin: pasar de la complejidad "restringida" de los científicos a la complejidad "generalizada" que hace necesaria la reforma del pensamiento, desde un punto de vista lógico y categórico.

Entonces podemos intentar sacar una lección sobre el significado de la ciencia a la luz de la crisis actual, para solucionarlo en algunos puntos, inspirándonos no solo en las lecciones que el propio Morin ha extrapolado de los arremolinados eventos recientes, sino globalmente de su teoría. de complejidad.

La ciencia impulsa a la ciencia a cambiar. Somos seres biológicos, culturales y sociales, que hemos desarrollado una forma y actividad de conocimiento, realizado de forma verificada y comprobable, denominada ciencia, que no es eterna sino que puede evolucionar. Los avances y crisis de esta ciencia no solo nos han empujado a cambiar profundamente nuestro planeta (hasta el punto, quizás, de entrar en una nueva era geológica, el Antropoceno), sino que también nos han empujado a un cambio en la ciencia, porque no lo hace. Puede descansar sobre los pilares del pasado (orden, causalidad lineal, reducción a elementos simples … ). Esta evolución de la ciencia implica el autoconocimiento y la autoconciencia.

El propósito de la ciencia ya no es necesariamente el dominio de la naturaleza. De hecho, este dominio se convierte, hoy en día, en un problema a afrontar por y con la ciencia misma. Por otro lado, se trata de tomar conciencia de que el gigantesco poder tecnológico, que hemos desarrollado desde el siglo pasado, descansa sobre los descubrimientos de las ciencias que, al mismo tiempo, han tomado conciencia de la falta de "fundamentos". y de la falibilidad y no absolutidad del propio conocimiento (con el principio de incompletitud de Gödel, con el principio de incertidumbre de Heisenberg, con la noción de “información” en biología ...). Hechos que acentúan la responsabilidad de la sociedad y los investigadores con respecto al "valor" de la ciencia, como sistema de manipulación , y no solo de comprensión.

La ciencia, en cambio, ha desaparecido a la sombra de la tecnociencia . Sufrimos la fascinación y la emoción del desarrollo tecnológico, que perpetuó en nosotros la ilusión de dominación y control mundial, hasta que el cambio climático y la pandemia comenzaron a resquebrajarlo, incluso de manera traumática. Con el advenimiento de la tecnociencia, en la segunda mitad del siglo pasado, el interés por los "frutos" tecnológicos de la ciencia fue de la mano del desinterés por sus sutiles teorías, sus métodos, sus principios (a veces comunicados de manera esotérica en revistas especializadas). La sociedad del conocimiento, de la que tanto se ha hablado en las últimas décadas por los responsables políticos, se ha mantenido esencialmente como una ilusión.. De hecho, hemos creado una sociedad del uso de tecnologías. Por tanto, existe la necesidad de relanzar el aprendizaje de las ciencias en los sistemas educativos, en el marco de un estudio más general del "conocimiento del conocimiento", que no solo hechos como la pandemia hacen urgente (cuyos límites de nuestro conocimiento nos impiden predecir el ¿Amenaza de un nuevo virus?: sería un tema a tratar en el aula ...), pero, en general, la formación de ciudadanos conscientes, llamados a contribuir de forma democrática y transparente a las decisiones sobre qué dirección tomar. tomar, entre todos los posibles permitidos desde las tecnociencias.

Las ciencias avanzan con la organización "colectiva" de las controversias científicas . Hemos tenido prueba de esto con la pandemia, porque la presión pública por soluciones médicas ha ofrecido en parte una audiencia mediática a estas controversias. También aprendimos la complejidad, es decir, las incertidumbres y antinomias que enfrenta el manejo de situaciones de emergencia como esta y cómo rediseñan el rol y la relación entre científicos y formuladores de políticas. Dados los "tiempos de reacción" de la investigación ante fenómenos desconocidos, estos últimos tienen la tarea de tomar y anunciar decisiones teniendo en cuenta lo que saben los científicos, pero tambiénde lo que no saben (o aún no saben). Mientras que corresponde al primero advertir a los tomadores de decisiones sobre los obstáculos, la viabilidad, los efectos retroactivos, sin ocupar nunca su lugar.

La "nueva ciencia", sin el mito de la omnisciencia, sirve para superar el paradigma tecnocrático.Es el paradigma que parte del falso supuesto de una disponibilidad ilimitada de energía y medios utilizables, de su inmediata regeneración y de la posible "reparación" técnica de los daños ecológicos como consecuencia del progreso. Este paradigma descansa sobre un remanente de la era científica que es el mito de la omnisciencia y sobre la tendencia a la especialización y fragmentación del conocimiento, como se ha dicho. Ambos, más o menos explícitamente, todavía regulan tanto la organización de la investigación y la producción de conocimiento como la organización de la administración estatal. Hoy vemos sus limitaciones en un contexto de creciente complejidad e incertidumbre. Más allá de la emergencia sanitaria o ecológica, el desafío de la complejidad nos obliga a redefinir las relaciones entre expertos y científicos, por un lado, y funcionarios de la administración y tomadores de decisiones, por otro lado. Nadie es omnisciente: el funcionario necesita al experto, al igual que el experto necesita al funcionario y juntos pueden mejorar el conocimiento en el contexto de una realidad que no es completamente conocible de antemano y previsible y pueden aprender juntos a responder a circunstancias e inesperadas, como en el caso de una pandemia. Todos, en una sociedad y un mundo complejo, debemos posicionarnos en la posición de poder llegar a conocer lo que no sabíamos, sabiendo desde el principio que no lo sabemos todo. Como escribió una vez la filósofa y química Isabelle Stengers, la primera pregunta que un experto debe hacerse cuando se le consulta es: ¿dónde están mis co-expertos? así como el experto necesita al funcionario y juntos pueden mejorar el conocimiento en el contexto de una realidad que no es del todo cognoscible de antemano y previsible y pueden aprender juntos a responder a las circunstancias y lo inesperado, como en el caso de una pandemia. Todos, en una sociedad y un mundo complejo, debemos posicionarnos en la posición de poder llegar a conocer lo que no sabíamos, sabiendo desde el principio que no lo sabemos todo. Como escribió una vez la filósofa y química Isabelle Stengers, la primera pregunta que un experto debe hacerse cuando se le consulta es: ¿dónde están mis co-expertos? al igual que el experto necesita al funcionario y juntos pueden mejorar el conocimiento en el contexto de una realidad que no es del todo cognoscible de antemano y previsible y pueden aprender juntos a responder a las circunstancias y lo inesperado, como en el caso de una pandemia. Todos, en una sociedad y un mundo complejo, debemos posicionarnos en la posición de poder llegar a conocer lo que no sabíamos, sabiendo desde el principio que no lo sabemos todo. Como escribió una vez la filósofa y química Isabelle Stengers, la primera pregunta que un experto debe hacerse cuando se le consulta es: ¿dónde están mis co-expertos? como en el caso de una pandemia. Todos, en una sociedad y un mundo complejo, debemos posicionarnos en la posición de poder llegar a conocer lo que no sabíamos, sabiendo desde el principio que no lo sabemos todo. Como escribió una vez la filósofa y química Isabelle Stengers, la primera pregunta que un experto debe hacerse cuando se le consulta es: ¿dónde están mis co-expertos? como en el caso de una pandemia. Todos, en una sociedad y un mundo complejo, debemos posicionarnos en la posición de poder llegar a conocer lo que no sabíamos, sabiendo desde el principio que no lo sabemos todo. Como escribió una vez la filósofa y química Isabelle Stengers, la primera pregunta que un experto debe hacerse cuando se le consulta es: ¿dónde están mis co-expertos?

La ciencia no se hace solo en el laboratorio. Vivimos en una era en la que la tecnología producida por las ciencias transforma la sociedad, pero también la sociedad tecnificada y las estructuras tecnoburocráticas transforman o fuerzan retroactivamente a la propia ciencia. La ciencia, la tecnología y la sociedad se desarrollan de forma cada vez más interdependiente. Si los científicos alguna vez produjeron un poder sobre el que no tenían poder, en un escenario futuro de "catastrofismo ilustrado" que los cuestionará aún más, los investigadores probablemente se sentirán menos impotentes y desempeñarán su papel social de manera más consciente.

La ciencia no es diosa ni ídolo. Morin lo ha recordado en varias ocasiones: la ciencia tiende a confundirse cada vez más con la aventura humana de la que surgió y con su rumbo errático e impredecible, que nunca termina, ni avanza hacia un "futuro radiante". Y por eso mismo sigue siendo una herramienta formidable para dialogar con la incertidumbre. Por el contrario, los estallidos de cientificismo de científicos y no científicos o la reasignación de una tarea mesiánica a la ciencia no le hacen un buen servicio, ya que la exponen a la violenta reacción de amarga decepción, que engendra escepticismo y relativismo.

En conclusión, desde el punto de vista del filósofo de la complejidad, la crisis de la pandemia es una oportunidad para tomar conciencia de los límites e incertidumbres de nuestro conocimiento, incluidos los vinculados a la empresa científica moderna, que a fortiori sigue siendo la frontera más importante. .Aventura cognitiva humana avanzada y eficaz. Después de todo, como han advertido algunos, ciertamente no conservaremos la biodiversidad con la biología de Plinio el Viejo ni estabilizaremos el clima con la física de Aristóteles ni combatiremos el coronavirus con la medicina de Avicena.

Morin nos enseña que así como la idea de que nuestro conocimiento es ilimitado es una idea demasiado limitada, igualmente la idea de que nuestro conocimiento es limitado tiene consecuencias ilimitadas, en la medida en que sirve como levadura para nuestra capacidad de persistir en el conocimiento. No estamos ante el ocaso de la ciencia. En todo caso, es el amanecer de la ciencia, con conciencia.

Publicar un comentario