"La obra monumental de James Joyce. Ulises es el relato de un día en la vida de 3 personajes Leopold Bloom, su mujer Molly y el joven Stephen Dedalus. Un viaje de un día, una Odisea inversa, en la que los demás tópicamente homéricos se invierten y subvierten a través de un grupo decididamente antiheroico cuya tragedia raya la comicidad. Relato paródico de la épica de la condición humana y de Dublín y sus buenas costumbres cuya estructura, desbordantemente vanguardista avisa a cada rato de su dificultad y exige la máxima dedicación. Ulises es un libro altisonante, soez y erudito donde los haya que ofrece una literatura distinta, extraña, ocasionalmente molesta y sin duda excepcional."

Ulises está considerada como una de las mejores obras del S.XX.

Harold Bloom

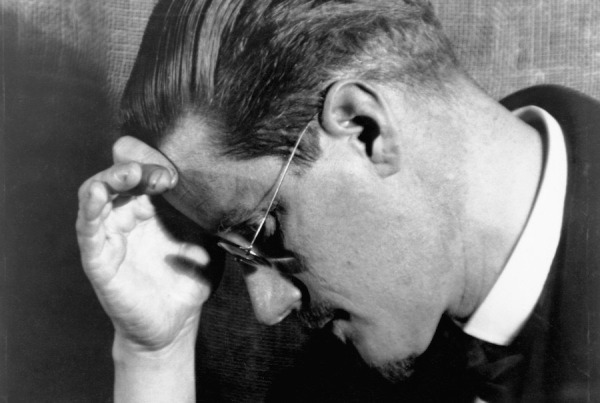

James Joyce 1882 | 1941

Es imposible definir el genio de Joyce: ¿quién podría definir el genio de Shakespeare, o el de Dante, o el de Chaucer, o el de Cervantes? Se podría hablar de “ los genios” de Joyce, pero no ayudaría gran cosa. Derek Attridge señala con razón que la gente lee a Joyce sin darse cuenta porque todos los géneros modernos, todos los medios, son tan joyceanos como shakespearianos. No es fácil desenredar ese nudo que forman Shakespeare, Joyce y Freud y que se manifiesta una y otra vez en la cultura de los medios. La gran obra de Joyce, superior incluso a la magnificencia de Ulises, es Finnegans Wake, pero medio siglo de lecturas me han convencido de que nunca será un libro abierto ni siquiera para el lector excepcional, en tanto que Ulises es un placer, difícil pero accesible, para el lector común dotado de cierta inteligencia y buena voluntad. Aunque llevo el mismo nombre de Poldy, no podría reclamar afinidad alguna con él; me bastará con recurrir a él en estas páginas como representante de una parte esencial del genio de Joyce. Mi tema será, por tanto, la personalidad de Leopold Bloom, muy relacionada con la personalidad de James Joyce; con lo cual no quiero decir que la personalidad de Poldy -o la de Joyce sea fácil de entender y de categorizar. Entre las fuentes indispensables para leer a Joyce están el estupendo y muy personal libro de Richard Ellman, James Joyce (revisado en 1982), Nora (1988), la biografía de Nora Barnacle Joyce escrita por Brenda Maddox y M y Brother’s Keeper (1958) [Mi hermano James Joyce] de Stanislaus Joyce. Como todo el mundo en Ulises, incluido el mismo Poldy, Joyce considera que su protagonista es judío, cosa que sería falsa desde una perspectiva ortodoxa. De acuerdo con el Talmud, un judío es el hijo de una madre judía, y tanto la madre como la abuela de Poldy eran católicas irlandesas. Pero Poldy se identifica con Virag, su padre muerto, un judío convertido al protestantismo. Su hijo muerto, al igual que su padre muerto, es judío en la memoria de Poldy -afirmación difícil de demostrar pero imaginativamente esencial, pues ese hijo es para Poldy lo que Hamnet Shakespeare fue para Shakespeare-. Si hasta los conserjes son genios en Balzac, según Baudelaire, entonces el afable Poldy está más cerca de ser un genio que cualquier otro personaje en Ulises porque Poldy contiene mucho de James Joyce y del Shakespeare de Joyce. Es más: de todos los personajes de la literatura del siglo xx, Leopold Bloom es el más shakespeariano, y bien podría congeniar con Bottom, Falstaff, Hamlet y Otelo aunque no se parezca mucho a ninguno de ellos. Se parece al mismo Shakespeare y Anthony Burgess los integró en Nothing Like the Sun, una novela vociferantemente joyceana que a veces habla sobre Shakespeare en tercera persona y a veces es hablada por él en primera persona. Se supone que Stephen Dedalus es la representación del genio en Ulises, pero él es un poco seco y estirado y Poldy se roba todas las escenas en las que salen los dos. Joyce encontró el paradigma de la compleción en el Ulises/Odiseo de Homero y creó a Poldy como la representación más completa de una persona en la narrativa. Como Joyce es un maestro en cosas que la mayoría consideraría triviales, conocemos muchos más detalles de Poldy que de Hamlet o de Falstaff. Y sin embargo sigue vigente la duda —cuya formulación quizás habría irritado a Joyce- sobre si Poldy es una representación más completa de la interioridad que Hamlet y Falstaff. A estos los oímos cambiar: ¿cambia Poldy? Joyce nos ofrece una secuencia de 18 episodios, todos los cuales suceden en un solo día. Poldy se gana la vida revisando publicidad y tiene una inteligencia muy superior a su ocupación. La suya es una mente tan variada, tan veloz, tan intensa en su revisión de sí misma, tan sorprendentemente capaz de sentir al mismo tiempo desapego y simpatía, que bien podría ser una proyección especulativa de la mente de William Shakespeare. En el peor de los casos, la posición vital de Poldy y sus relaciones familiares son paralelos al William Shakespeare de Stephen en la escena de la biblioteca. El mejor libro sobre Joyce que yo haya leído es James Joyce and the making o f “ Ulysses” ( 1934) [James Joyce y la fabricación de Ulises], de Frank Budgen. Budgen, un pintor inglés residente en Zurich, conoció allí a Joyce en 1918 y se volvió su amigo más íntimo a excepción de John Francis Byrne, el “ Cranly” de Retrato de un artista adolescente. Setenta años después, el libro de Budgen sigue siendo vivido y refrescante y habla sobre Leopold Bloom en términos más precisos y mejores de los que haya leído en parte alguna. Budgen hace el boceto de un exilado, lejos de cristianos y de judíos, un hombre ni querido ni odiado, que siente y piensa de forma muy diferente de cualquier personaje en Ulises. Sin religión y sin política, libre de ambición, Poldy es prudente y discreto, pesimista pero no infeliz. Es inmune a la rabia, al odio, a la envidia y a la malicia, y es sobre todo gentil y generoso en extremo. A los 38, parece tres mil años mayor que sus coetáneos dublineses y aunque es un soñador, vive en la realidad. Como lo observa Budgen, es la persona más compasiva y más razonable en Ulises', y quizás podríamos añadir que en toda la literatura, pues Falstaff y Sancho Panza, Hamlet y don Quijote no son siempre razonables (y Hamlet es muy poco compasivo). La elocuente conclusión de Budgen es que el verdadero hermano de Poldy Bloom es el admirable Tío Toby de Tristram Shandy, de Laurence Sterne:

Bloom es una figura casi tan solitaria en la literatura como lo es en Dublín, pero si hubiese alguna afinidad, no sería con los trágicos y desbordados Bouvard y Pécuchet. Lo distancia de ellos el abismo de su escepticismo y de su pesimismo. Es un cornudo pero no imaginario, como el Moro de Venecia o como el lunático cómico de Cocu magnifique. No tiene la autoridad y la pasión del primero ni las dudas delirantes del segundo. Dado que ni en sus actos ni en sus pensamientos hay malicia, ni envidia, ni venganza, ni odio, yo lo ubico —a pesar de su prudencia, de sus flirteos y de todo lo demás— en compañía de los puros de corazón, tan cercano como podría estarlo un padre y un esposo y un amante al tío Toby.

¿Es Poldy un autorretrato del Joyce interior? No, porque aunque Joyce era una muy buena persona no fue uno de los muy escasos santos de la literatura, como Samuel Beckett y -por qué no- quizás William Shakespeare. Claro que Poldy no es un santo seglar sino un pecador dulce y una extraordinaria mezcla de cualidades que la convención considera tanto masculinas como femeninas. En la secuencia de la noche fantasmagórica, Poldy observa por el ojo de la cerradura cómo su mujer le pone los cuernos con Blazes Boylan, se regodea con su deshonra y después padece la aparición de William Shakespeare:

LYNCH . (Señala.) El espejo de la naturaleza. (Ríe.) ¡Ju ju ju ju ju ju! (Esteban y Bloom miran el espejo. El rostro de William Shakespeare, sin barba, aparece allí, rígido en su parálisis facial, coronado por las astas de reno de la percha del vestíbulo que se refractan en el espejo.)

SHAKESPEARE. ( Ventriloquiza con dignidad.) En el vigor de la risa se conoce la vacuidad del alma. (A Bloom.) Soñabais no ser visible. Contempla. (Cacarea con risa de capón negro.) ¡Iagogo! Cómo mi engendro ahogó a su Flordepasión. ¡Iagogo!

A mí siempre me ha parecido que este es el pasaje más ambiguo del Ulises y nunca he logrado que mis estudiantes o mis amigos se pongan de acuerdo en su interpretación. Muy en el espíritu de Shakespeare, Lynch sigue el consejo de Hamlet a los actores de poner un espejo ante la naturaleza e insinúa que la naturaleza son los cuernos, ni más, ni menos. ¿Pero por qué Bloom y Stephen ven allí al cornudo Shakespeare, rígido y sin barba? ¿Y qué quiere decir esa explosión shakespeariana curiosamente triunfante sobre el horror de Otelo ahogando a Desdémona? Shakespeare (¿deliberadamente?) se equivoca citando el poema de Oliver Goldsmith, The Deserted Vtllage (1770) [El pueblo abandonado], que dice “y el vigor de la risa expresa la vacuidad del alma” . Al hablar de la “vacuidad del alma” Goldsmith se refería a un momento de descanso, del deleite que hay en el ocio, mientras que Shakespeare se burla de las mentes vacías de Lynch, de Blazes Boylan, de M olly Bloom y de las prostitutas. Es aún más curioso el hecho de que Shakespeare se dirija al gentil Poldy y le advierta innecesariamente que no debe asesinar a Molly, emulando a Otelo. Y también es misteriosa la referencia de Shakespeare a su padre, “ mi engendro” , asesinando a su madre (“ su Flordepasión” ) al grito de batalla de “ ¡Iagogo!” . Yo empezaría diciendo que Bloom y Stephen reunidos forman a Joyce y que Joyce aumentado es Shakespeare, o lo más cercano a Shakespeare que pudo renacer tres siglos después. Stephen fue un hijo de la Flordepasión y se siente culpable por su madre muerta, culpa que las burlas obscenas de Malachi “ Buck” Mulligan (el poeta y médico Oliver St. John Gogarty, el amigo-enemigo de Joyce) sólo empeoran. En el papel de Fantasma del padre de Hamlet (el mismo papel que desempeñó en el Globo), Shakespeare advierte al trío joyceano que no mezcle a Hamlet con Otelo, cosa que convertiría a la sensual M olly Bloom en una curiosa fusión de la madre muerta de Stephen, la reina Gertrudis y [632] Desdémona. La burla va más allá: cuando se miran al espejo, Bloom/ Stephen/Joyce no ven a Shakespeare sino su yo compuesto: sin barba, impotente, cornudo y avergonzado. Como el Dios de los calvinistas, Shakespeare le dice al triple Joyce: “ Sé como yo, pero no intentes ser demasiado como yo” . Bloom desiste de entender y pregunta a las prostitutas: “ ¿Cuándo escucharé el chiste?” , sólo para oír la siniestra respuesta de Zoé: “Antes de que estés casado dos veces y viudo una” . Poldy, recuperando su dignidad, le asegura que “ los lapsos se condonan” e implícitamente compara su impotencia con la de Napoleón pero después somos arrastrados a una fantasmagoría más salvaje. D e acuerdo con Frank Budgen, Joyce consideraba que Shakespeare como dramaturgo estaba por debajo de Ibsen, una apreciación curiosa, si bien a la pregunta “ ¿qué libro, en una isla desierta?” , respondía con renuencia, “Dudaría entre Dante y Shakespeare pero no por mucho tiempo. El inglés es más rico y optaría por él” . Si se me preguntara quién es el personaje más completo de la literatura desde Shakespeare y Cervantes, respondería sin ninguna duda: “Poldy es más rico y optaría por él” .

https://www.otroangulo.info/libros/dublinenses-de-james-joyce/

Ulises, de Joyce. Un clásico más vivo que nunca

A poco de que se cumplan cien años de su publicación, la novela del escritor irlandés sigue despertando pasiones encontradas y sumando nuevas traducciones, que confirman el lugar clave que ocupa en la literatura moderna

14 de enero de 2018

Hay un año, 1922, que suele ser considerado el annus mirabilis (el año de los milagros) de la literatura moderna. De los muchos libros de peso que se publicaron por entonces, dos resultarían decisivos. La tierra baldía, de T. S. Eliot, dividió para siempre las aguas poéticas; Ulises, de James Joyce, por su parte, hizo estallar antes de tiempo el arte tradicional de la novela decimonónica. Sus memorables esquirlas llegan hasta hoy, cuando el libro se acerca al siglo de vida con la imperturbabilidad de los mejores clásicos.

Joyce (Dublín, 1882-Zúrich, 1941), un fanático de las listas y los inventarios que anotaba frases escuchadas al azar para incorporarlas en sus páginas, no era un genio inocente al que le salieran obras maestras porque sí. La escritura de Ulises le llevó por lo menos ocho años y tres ciudades de residencia (Trieste, Zúrich y París). En un principio era un cuento que pensaba incorporar a Dublineses (1914), su primer y único volumen de relatos, pero pronto la narración fue ramificándose monstruosamente. La historia de un día en la vida de Leopold Bloom, un hombre común, resultaba el atajo ideal para reconstruir de manera obsesiva la ciudad que el mismo Joyce había abandonado a los veinte años, volverla universal con un sinfín de guiños y alusiones y, al mismo tiempo, dar vía libre a múltiples modos de narrar. Eso fue Ulises al final del camino. Eso, y muchas cosas más.

La unanimidad nunca fue de la partida. Ni ayer ni hoy. A pesar de ser considerado el libro fundamental en inglés del siglo pasado, un amplio círculo de lectores sigue tildándolo de intrincado, una manera amable de llamarlo ilegible. El más franco y directo en fechas recientes tal vez haya sido Roddy Doyle, un reconocido novelista que comparte la nacionalidad de Joyce. Hace una década, cuando Irlanda celebraba el centenario del día en que transcurría la historia (un 16 de junio de 1904, fecha en que Joyce conoció a Nora Barnacle, su mujer), declaró que Ulises era un libro sobrevalorado que, de haberse publicado en este siglo, hubiera merecido un buen editing.

Joyce, en todo caso, no se sonrojaría. La declaración de Doyle dice más sobre el estado actual de cierta literatura industrial que de su libro. Se acostumbró a los ataques desde antes de que Ulises llegara a ser de verdad un volumen de librería, a medida que iban saliendo capítulos en la revista británica The Egoist. Su paciente mecenas, Harriet Shaw Weaver, que dirigía la publicación, tuvo que lidiar con una avalancha de quejas de los suscriptores. Fue peor en Estados Unidos. La revista de vanguardia que dio a conocer sus textos, The Little Review, comandada por Margaret Anderson y Jane Heap (la generosidad de las mujeres resultó clave para que la producción de Joyce empezara a circular, más allá del aporte de Ezra Pound), fue llevada a juicio y condenada por obscenidad. Lo que más virulencia despertaba entonces resulta hoy anticuado: el libro era atacado por algunos de sus rasgos naturalistas (la escena en que el protagonista defeca, aquella en que se masturba con disimulo al ver a la joven Gerty MacDowell en la playa) o la irresponsable liviandad con que Leopold Bloom tolera, e incluso parece alentar, el adulterio de Molly, su mujer.

Tras dejar Irlanda, Joyce se instaló durante una década en Trieste, hoy ciudad italiana pero entonces activo puerto del Imperio austro-húngaro. Allí enseñó inglés y comenzó su novela, mientras luchaba con los problemas de vista que lo perseguirían por el resto de su vida. La guerra lo obligó a trasladarse a Zúrich, en Suiza, donde continuó con su escritura. Tras un breve retorno a Trieste, que había cambiado radicalmente tras el conflicto, decidió pasar a París, aprovechando que la obra en curso ya era una cause célèbre. Los problemas legales y los rechazos de las editoriales lo preocupaban. Sylvia Beach, la propietaria de una pequeña librería, Shakespeare and Company, le preguntó si aceptaba que fuera ella la encargada de imprimirlo. Joyce no lo dudó.

La publicación de Ulises (el 2 de febrero de 1922, día en que el escritor cumplía 40 años) no hizo más que propagar el escándalo. La novela terminó con problemas en Estados Unidos (recién se le levantaría la veda en los años treinta) y encontraría escollos en otros países. Lo mismo le pasaría luego a D. H. Lawrence con La amante de Lady Chatterley y, más tarde todavía, al incontinente Henry Miller. La franqueza sexual y verbal era por el momento un tabú irremontable.

Aunque no perdieron potencia, no son esos los rasgos que más llaman la atención a los lectores actuales del libro ni a sus tenaces traductores. Las dificultades de Ulises eran tantas que incluso sus objetores aludían a ellas ante el estrado judicial. Por un lado está su estructura –que refleja de manera nebulosa la Odisea de Homero– y sus símbolos. Por otro, el absoluto dominio técnico y, también, la singularidad de su lengua, repleta de juegos de palabras.

La prosa de Joyce no solo sigue de cerca las elucubraciones de sus personajes (además de Bloom y Molly, el estudiante Stephen Dedalus, álter ego de Joyce, tiene un papel central), sino que también amalgama en un mismo plano factores de todo orden. A la oralidad dublinesa, la jerga católica (Joyce debía su formación a los jesuitas), los dialectos, se suma un arsenal de referencias históricas, políticas, filosóficas, culturales que convierten al libro en un microcosmos donde las sensaciones o los pensamientos valen tanto o más que la narración.

Los paralelismos con la Odisea son lo menos difícil de desentrañar: a fin de cuentas tuvimos de cicerone, vía Gilbert, al propio Joyce. Ulises transcurre en una única jornada, desde las ocho de la mañana hasta bien pasada la medianoche, y sus distintas etapas proponen claves varias. Cada capítulo refiere a una escena homérica (Circe, las sirenas, Penélope), pero al mismo tiempo en él predomina un color, algún órgano del cuerpo humano (excepto en los primeros), una disciplina (teología, filología, política, botánica), un símbolo (caballo, ninfa) y también un estilo (del narrativo y el monólogo a rarezas como el incubismo). “Los Bueyes del sol”, uno de esos capítulos, llega a parodiar magistralmente diversos estilos históricos. Nadie hasta entonces había abordado la novela con ese arsenal de recursos, por mucho que algunos de sus hallazgos –como el fluir de la conciencia– tuviera algún precursor admitido (Edouard Dujardin en Han cortado los laureles) o embrionario (Leon Tolstoi, en Ana Karenina, ya había balbuceado algo en esa línea).

Lo que vuelve a Joyce, sin embargo, un caso irrepetible es que volcó toda esa experimentación modernista a lo local y en apariencia provinciano. Ulises quiere convertir Dublín en emblema de cualquier ciudad del mundo, pero sin facilitar al lector foráneo, ni a los lectores de su propio país, ninguna información didáctica sobre las tensiones políticas y culturales que reinaban en Irlanda por aquellos días. Joyce decía que no tenía imaginación. Como un realista al cubo, trabajaba con un anuario que le permitía ubicar cada calle, cada local de su ciudad natal para la fecha de su novela. “La historia es una pesadilla de la que trato de despertarme”, dice una de las frases más citadas del libro. Es lo que le responde Stephen a Mr. Deasy, el director de la escuela en la que enseña. El esteta Joyce, que había escapado de Irlanda convencido de que lo arruinaría como escritor (en el Retrato del artista adolescente quedan bien en claro sus razones), no solo apunta sus dardos contra el histórico ocupante inglés, sino también contra el nacionalismo quejoso atrapado en su laberinto. Dedalus también le dice a Deasy, un conservador recalcitrante, que si algo le da miedo son las grandes palabras detrás de las que todos se escudan.

Por eso tiene importancia la reconstrucción ordinaria de la vida cotidiana, ritmada por las cuestiones corporales que tanto irritaron a sus contemporáneos. La épica del cuerpo, sin embargo, como sugiere Declan Kiberd, tiene su correlato en una épica de la mente. Para el crítico irlandés, las referencias a la Odisea homérica no son un homenaje, sino una crítica a lo que viene modelando a la humanidad desde sus comienzos: la violencia. Cuando alguien le preguntó alguna vez qué había hecho durante la Primera Guerra Mundial, al parecer Joyce contestó: “Yo escribí el Ulises, ¿y usted”.

Uno de sus grandes admiradores, Anthony Burgess, el autor de La naranja mecánica, hizo también notar que en las notables torsiones linguísticas de Joyce, y sus alusiones crípticas, hay una solapada venganza contra el inglés dominante, como si buscara apropiárselo para deformarlo con conocimiento de causa. La interpretación es atendible si se tiene en cuenta la presencia tutelar de Shakespeare a lo largo del libro. A Dedalus lo fascina Hamlet, y casi resulta imposible no ver en el poeta y dramaturgo isabelino a un par mucho más cercano a lo irlandés que la Inglaterra posvictoriana que tanto lo celebra.

Ulises es, por así decirlo, una odisea por derecho propio, pero la aventura de su traducción no le va en zaga al original. Mucho después de que Borges aportara su breve pero fundamental grano de arena, un vecino sin pergaminos de la ciudad de Buenos Aires, José Salas Subirat, se animó a acometer la empresa. Su versión, que fue publicada en 1945 por Santiago Rueda, fue la única disponible durante tres décadas. Lo curioso del caso es que el traductor inició su tarea sin tener nociones óptimas del inglés y con el solo objetivo de entender la novela. Una reciente biografía (El traductor del Ulises, de Lucas Petersen) lo muestra dictándole a sus allegados en la compañía de seguros en la que trabajaba párrafos y más párrafos del texto.

La precocidad de ese trabajo tiene su contraparte en deslices, algunos groseros, que el paso del tiempo deja más en evidencia: hay imperfecciones, pero también cambiaron los modos de traducir. Juan José Saer, en uno de sus artículos, hizo una defensa memorable de esa versión. La traducción de Salas Subirat, sostiene, refleja el estado de la lengua en una época y lugar. Casi un Ulises criollo, podría decirse, en el que Joyce y Roberto Arlt se estuvieran dando la mano.

Mucho después, en 1976, el poeta español José María Valverde dio a conocer otra traducción, más ajustada filológicamente, que dedicó parte de su prólogo a lapidar la versión anterior. Su mirada del texto también tuvo reparos. Un par de décadas más tarde, dos catedráticos españoles, Francisco García Tortosa y María Luisa Venegas, produjeron una interpretación menos sui generis.

No resulta utópico imaginar que cada país latinoamericano pueda proponer algún día su propio Ulises por la simple razón de que la novela, si se tienen en cuenta las erratas de las distintas ediciones en inglés, desalientan la idea de una versión definitiva.

La taba joyceana, mientras tanto, parece haber caído nuevamente en estas pampas donde Joyce conserva una feligresía a toda prueba. Hace un par de años, la editorial El Cuenco de Plata, publicó una nueva traducción. Su responsable, Marcelo Zabaloy, parece tener algún punto de contacto con la pasión incontenible de Subirat. Su versión (en la que colaboró también Edgardo Russo) tiene un brillo particular, sobre todo por la atención que presta a las invenciones lingüísticas joyceanas. Un año después Zabaloy dio a conocer el primer Finnegans Wake completo en castellano, última novela del irlandés, que, con su fárrago de palabras compuestas, se tuvo siempre por intraducible.

La flamante versión de Rolando Costa Picazo, uno de los más reconocidos traductores argentinos, se apoya a su turno en los aspectos más enciclopédicos de la novela. Por un lado, recupera los títulos de los capítulos que aluden a la Odisea (Telémaco, Néstor, Proteo, y el resto), que hacia el final de su vida Joyce había desestimado y la mayoría de ediciones actuales en inglés (como la de Kiberd en Penguin) omiten. Por otro, en la misma senda que los notables volúmenes que le dedicó a la poesía de W. H. Auden, su edición crítica contiene un monumental cuerpo de notas que diseccionan quirúrgicamente línea a línea lugares, nombres, eventos históricos, citas escolásticas y otras complejidades del original. Ulises, queda claro, no es tanto una novela para leer como para releer, y la experiencia se vuelve mucho más valiosa con ese preciso auxilio al pie de la página. Podrá no gustar, pero ya no hay excusas para no entenderlo.

¿Qué quiso hacer Joyce con su comedia humana? Posiblemente que su libro sea muchos libros. Un crítico notable, Hugh Kenner, consideraba al irlandés un “comediante estoico”, en línea directa con Flaubert: uno de los primeros que entendieron el libro como artefacto que iba más allá de lo que cuenta y supieron advertir la distancia que la modernidad empezaba a poner entre el autor y el lector. En más de una página de la novela se pregunta quién leerá esas líneas en el futuro. No hace falta decir que era un formidable ironista. Un ejemplo final: cuando Mr. Deasy le pregunta a Stephen si sabe por qué en Irlanda no hay judíos, el mismo director de escuela se adelanta a contestar: “¡Porque no los dejaron entrar!”. Leopold Bloom, que se apresta a ingresar en la novela, es, por supuesto, esa rareza: un judío en la muy católica Irlanda. Hay muchos de esos sarcasmos memorables en Ulises, ese caballo de Troya que Joyce supo plantarle a la literatura de su época para que lo sigamos leyendo hasta hoy.

Pedro B. Rey

https://www.lanacion.com.ar/opinion/ulises-de-joyce-un-clasico-mas-vivo-que-nunca-nid2099855/

Dublineses, de James Joyce

James Joyce nació el 2 de febrero de 1882 en Dublín, Irlanda, y murió el 13 de enero de 1941 en Zurich, Suiza.

A pesar de que Joyce vivió huyendo de su natal Dublín, por considerar asfixiante el nacionalismo político y literario de Irlanda, sus escritos hacen constante referencia a esa ciudad. En especial, Dublineses (Dubliners), conjunto de narraciones breves publicado en 1914 como preámbulo de su obra cumbre, Ulises.

En Dublineses, Joyce ofrece un retrato descarnado de sus personajes: rumiando frustraciones y rencores, mostrando sus miserias, exhibiendo su pequeñez, engañándose a sí mismos, ahogándose en trivialidades que sólo sirven como coartadas para justificar las propias debilidades.

“No sabía si le hablaría alguna vez o no o, si le hablaba, cómo podría confesarle mi confusa adoración. Pero mi cuerpo era como un arpa y sus palabras y gestos eran como los dedos que recorrían las cuerdas” (‘Arabia’).

“Lo invadió una dulce melancolía. Sintió lo inútil que era rebelarse contra la fortuna; ésta era la carga de sabiduría que las eras le habían legado […] Sentía de forma acusada el contraste entre su propia vida y la de su amigo, y le parecía injusto. Gallaher era inferior a él en nacimiento y educación. Le parecía que podía hacer algo mejor de lo que su amigo jamás hubiera hecho o podía hacer. ¿Qué se interponía en su camino? ¡Su desafortunada timidez!” (‘Una nubecilla’).

Destaca el último relato: ‘Los muertos’. Es el más extenso e intenso, por las diversas líneas argumentales que tejen la trama y por la densidad sicológica de los personajes. Es una historia de altos contrastes que van de las atropelladas conversaciones en una reunión familiar a los ínfimos diálogos conyugales y a largos monólogos interiores; de las altas expectativas a los magros resultados; de la ilusión al desengaño.

“Pero, sin embargo -prosiguió Gabriel, suavizando su voz en una inflexión más dulce-, ocurre siempre, en reuniones como ésta, que pensamientos muy tristes tornan a apoderarse de nuestros espíritus: pensamientos sobre el pasado, la juventud, las transformaciones, las caras cuya ausencia sentimos en estos momentos. Nuestra ruta a través de la vida se halla sembrada de innumerables recuerdos, y si debiéramos acariciarlos siempre no tendríamos valor para realizar valerosamente nuestra tarea entre los vivos. Todos tenemos en la vida deberes, afectos que reclaman, y con mucho derecho, nuestro redoblado esfuerzo. Por eso no insistiré acerca del pasado”…

“A él le habría agradado recordarle aquellos momentos, hacerle olvidar los años de monótona existencia conyugal, y sólo acordarse de los instantes de éxtasis. Porque, él se daba muy bien cuenta de ello, los años no habían marchitado las almas de él ni de ella. Sus hijos, sus obras, los cuidados del hogar, no habían logrado extinguir completamente el tierno fuego de sus almas […] Más vale pasar al otro mundo en pleno apogeo de alguna pasión que borrarse y marchitarse tristemente con la edad…”

“Al levantar la cabeza para mirar en medio de la oscuridad, me pareció verme a mí mismo, pequeño y pobre ser al que la vanidad hería poniéndolo en ridículo; y los ojos me brillaron de angustia y de rabia”.

En Dublineses, Joyce es implacable con su gente. Se decía que “el irlandés rebelde y fugitivo no hacía sino pensar en Irlanda”. Pero él fue más demoledor: Dublineses, dijo, es “un capítulo de la historia moral de mi país, elegí Dublín como escenario porque la considero el centro de la parálisis”.

Otros ángulos

El crítico Harold Bloom ha considerado el relato ‘Los muertos’ una obra maestra, ambigua y exquisita. Además, coincide con los críticos que desde 1939 calificaron esta narración como un puente crucial en la transición de Joyce hacia historias progresivamente más complejas. En este relato ya se aprecia la estructura simbólica y el patrón de correspondencias que ampliaría en su monumental Ulises (James Joyce, Bloom’s Major Short Stories Writers, 1999 / James Joyce New Edition, Bloom’s Modern Critical Views, 2009).

Mario Vargas Llosa escribe:

La abrumadora importancia de Ulises y de Finnegans Wake, experimentos literarios que revolucionaron la narrativa moderna, hace olvidar a veces que aquel libro de cuentos, de hechura más tradicional y tributario, en apariencia al menos, de un realismo naturalista que ya para la fecha en que fue publicado (1914) era algo arcaico, no es un libro menor, de aprendizaje, sino la primera obra maestra que Joyce escribió. Se trata de un libro orgánico, no de una recopilación. Leído de corrido, cada historia se complementa y enriquece con las otras y, al final, el lector tiene la visión de una sociedad compacta a la que ha explorado en sus recovecos sociales, en la psicología de sus gentes, en sus ritos, prejuicios, entusiasmos y discordias y hasta en sus fondos impúdicos. […] En una carta a su hermano Stanislaus del 24 de septiembre de 1905 le dice que la estructura del libro corresponderá al desarrollo de una vida: historias de niñez, de adolescencia, de madurez y, finalmente, historias de la vida pública o colectiva. […] La destreza narrativa de ‘Los muertos’ prefigura ya el Ulises. Otros relatos, como ‘La casa de huéspedes’ y ‘Un triste caso’, condensan en pocas páginas unas historias que revelan toda la complejidad psicológica de un mundo, y, principalmente, las frustraciones sentimentales y sexuales de una sociedad que ha metabolizado en instituciones y costumbres las restricciones de índole religiosa y múltiples prejuicios. […] Como Flaubert, Joyce realiza una dificilísima hazaña: la dignificación artística de la vida mediocre” (La verdad de las mentiras, ensayos sobre literatura, Ed. PRH, 2002).

René Avilés Fabila escribe que Dublineses es un hermoso ajuste de cuentas de Joyce con su pasado, sus días de formación en su ciudad natal. Y cita al biógrafo Richard Ellman: “Joyce deseaba que sus contemporáneos, en particular los irlandeses, se echasen un buen vistazo en su bruñido espejo, pero no para aniquilarlos. Tenían que conocerse a sí mismos para ser más libres y estar más vivos”. Las ironías de Joyce, en este libro -añade Avilés Fabila-, son derivadas de sus conflictos religiosos y políticos. La impresión es que en Dublineses la necesidad de liberarse de sus fantasmas es más evidente que en otras de sus obras. Para él su ciudad era víctima de una parálisis cultural, mental y social, doblegada por el Imperio Británico y la Iglesia Católica. El conjunto de cuentos reunidos en Dublineses tiene armonía, orden, afinidades estilísticas y temáticas. Todas las historias son de una hermosura sin par. Quizá en esta obra delicada y bella sean más evidentes las influencias de Chejov y Dickens (Prólogo a Dublineses, Editorial Mirlo, 2016).

[ Gerardo Moncada ]

Canción popular irlandesa que aparece en el relato "Los muertos" de James Joyce, y también en la maravillosa adaptación de John Huston, "Dublineses", a la que pertenece esta secuencia.

Publicar un comentario